ストップ配分とは?仕組みと注意点を解説

投資の初心者

ストップ配分って、株価がすごく上がったり下がったりしたときに、取引を成立させるための仕組みですよね?

投資アドバイザー

そうですね。制限値幅の上限(ストップ高)や下限(ストップ安)まで株価が動いたときに、取引を成立させるための仕組みです。

投資の初心者

つまり、買いたい人がたくさんいて株価が上がり続けたり、売りたい人がたくさんいて株価が下がり続けたりしたときに、取引を成立させるってことですか?

投資アドバイザー

その通りです。そして、取引所が注文株数に応じて証券会社に割り当て、さらに証券会社がそれぞれの投資家に割り当てます。このとき、注文した株数に比例して割り当てられるので、『比例配分』とも呼ばれます。

ストップ配分とは。

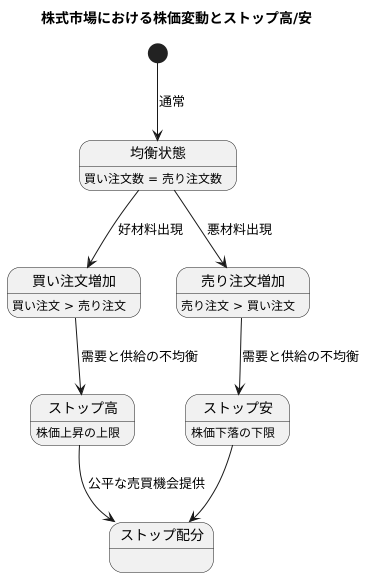

株の売買注文で、値段が決められる仕組みの一つ『ストップ配分』について説明します。通常、株価は売りたい人と買いたい人の数が同じになる点で決まります。しかし、売りの注文が極端に多かったり、買いの注文が極端に多かったりする場合、株価は制限値幅の上限(ストップ高)や下限(ストップ安)まで大きく動きます。このような時、ストップ高やストップ安の価格で、売りたい株数と買いたい株数の比率に応じて売買が成立します。これをストップ配分といいます。その後、証券取引所が注文株数を考慮して、それぞれの証券会社に株を割り当てます。割り当てを受けた証券会社は、自社のルールに基づいて、実際に投資をしている人へ株を割り当てます。ストップ配分では、成立した株数を各証券会社からの注文数に比例して配分するため、『比例配分』とも呼ばれます。

売買の均衡が崩れたとき

普段は、株式市場においては、売買の注文数が等しくなることで株価が確定します。買い注文と売り注文のバランスが取れている状態を均衡状態と言います。しかし、ある企業の株に関して、突然の好ましい情報や好ましくない情報が公表された場合、この均衡状態が崩れ、注文数が大きく偏ることがあります。

例えば、その企業にとって非常に良い知らせが発表されたとします。そうすると、多くの投資家がその企業の株を買おうと殺到し、買い注文が急増します。この時、売り注文よりも買い注文の方がはるかに多くなり、株価は上昇し始めます。そして、需要と供給の不均衡が極限に達すると、株価は、あらかじめ決められた値幅の上限(ストップ高)まで一気に上がります。ストップ高とは、市場の過熱を防ぐために設定された、一日の株価の変動幅の上限のことです。

反対に、その企業にとって悪い知らせ、例えば不祥事の発覚などがあった場合は、投資家が一斉に株を売ろうとして売り注文が殺到します。この時、買い注文よりも売り注文の方がはるかに多くなり、株価は下落し始めます。そして、需要と供給の不均衡が極限に達すると、株価は、あらかじめ決められた値幅の下限(ストップ安)まで一気に下がります。ストップ安とは、市場の暴落を防ぐために設定された、一日の株価の変動幅の下限のことです。

ストップ高やストップ安の状態では、通常の方法では売買が成立しにくくなります。なぜなら、ストップ高では買いたい人がたくさんいるのに売る人がおらず、ストップ安では売りたい人がたくさんいるのに買う人がいないからです。このような状況で、公平に売買の機会を提供するために、ストップ配分という特別な方法が取られます。ストップ配分とは、一定のルールに基づいて、買い注文と売り注文を公平に割り当てる方法です。

配分の仕組み

値上がり幅または値下がり幅に制限がある株で、制限値に達した場合、売買注文の成立に特別なルールが適用されます。これをストップ高、ストップ安と言いますが、この状況では、証券取引所が各証券会社に株を割り振る作業が発生します。この割り振り作業こそが、配分です。

配分の基本的な考え方は、各証券会社が受け付けた注文量の割合に応じて株を割り振ることです。例えば、ある会社の株がストップ高になったとしましょう。証券会社Aが全体の買い注文の3割、証券会社Bが2割、証券会社Cが5割の注文を受けていたとします。この場合、成立した買い注文は、Aに3割、Bに2割、Cに5割の割合で配分されます。

このように、注文量の割合に応じて配分されるため、この方法は比例配分とも呼ばれます。買い注文全体の量をケーキに見立てると、各証券会社は受け付けた注文量の割合に応じてケーキを切り分けているイメージです。このため、比例配分という呼び名がよく当てはまります。

証券取引所による比例配分の後、各証券会社は、割り当てられた株を自社の顧客に分配する必要があります。顧客への分配方法は、各証券会社が定めたルールに従って行われます。必ずしも顧客の注文量に比例するとは限らない点に注意が必要です。例えば、公平性を期すため、少量の注文を出した顧客を優先するといったルールを設けている証券会社もあります。あるいは、長年の取引実績がある顧客を優遇するといったルールを設けている場合もあるでしょう。

このように、ストップ高やストップ安の場合の株の配分は、取引所による証券会社への配分と、証券会社による顧客への配分の二段階で行われます。そして、証券会社による顧客への配分方法は会社によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

| 段階 | 主体 | 方法 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 1 | 証券取引所 | 比例配分 | 各証券会社が受け付けた注文量の割合に応じて株を割り振る。 例:証券会社A 3割、B 2割、C 5割の注文 → A 3割、B 2割、C 5割の配分 |

| 2 | 証券会社 | 各社独自のルール | 必ずしも顧客の注文量に比例するとは限らない。 例:少量注文優先、長年の取引実績優遇など |

投資家への影響

株価が急激に変動する相場では、取引所にストップ高やストップ安といった売買の制限が設けられることがあります。これは、市場の混乱を防ぎ、冷静な取引を促すための仕組みです。しかし、この制限は投資家に思わぬ影響を及ぼすことがあります。それが「ストップ配分」です。

ストップ配分とは、投資家の注文が希望通りに成立しないことを指します。例えば、ある銘柄に買い注文が殺到し、ストップ高になったとしましょう。この場合、多くの投資家がその銘柄を買おうと注文を出しますが、売りの数量には限りがあります。そのため、全ての買い注文を満たすだけの株数が足りないという事態が発生します。これがストップ配分です。

買い注文を出した投資家は、希望していた株数を全て買えるとは限りません。一部しか買えない、あるいは全く買えない可能性もあります。これは、取引所が限られた株数を公平に分配するためです。具体的には、抽選や比例配分など、様々な方法が用いられます。

反対に、ストップ安の場合を考えてみましょう。ある銘柄に売り注文が殺到し、ストップ安になったとします。この場合、多くの投資家がその銘柄を売ろうと注文を出しますが、買いの数量には限りがあります。売りたいのに売れないという、ストップ高とは逆の現象が起こります。

このように、ストップ配分は投資家の売買計画に狂いを生じさせる可能性があります。希望する数量を売買できないため、利益を逃したり、損失を拡大させてしまうこともあり得ます。そのため、投資家はストップ高やストップ安といった制限、そしてストップ配分が発生する可能性を常に意識しておく必要があります。売買注文を出す際には、価格や数量だけでなく、市場全体の動向にも注意を払い、慎重な判断が求められます。

| 状況 | 注文状況 | 結果 | 影響 |

|---|---|---|---|

| ストップ高 | 買い注文殺到 | 希望株数を購入できない(ストップ配分) | 利益逸失の可能性 |

| ストップ安 | 売り注文殺到 | 希望株数を売却できない(ストップ配分) | 損失拡大の可能性 |

取引における注意点

株式の売買には、思わぬ落とし穴があります。価格が急騰したり急落したりする局面では、取引が成立しない「ストップ配分」という現象が起こり得ます。これは、買いたい人が殺到して値段の上限に張り付く「ストップ高」や、売りたい人が殺到して値段の下限に張り付く「ストップ安」が原因で、注文が成立しない状態です。

ストップ高で買えなかった場合、せっかくの値上がり益を得る機会を逃してしまいます。さらに、その後株価が下落に転じれば、買値より低い値段でしか売れなくなり、損失を被る可能性も出てきます。反対に、ストップ安で売れなかった場合は、損失を確定させることができず、株価がさらに下落すれば損失が拡大する恐れがあります。特に、信用取引を利用している場合は、追証といって、証券会社から追加の保証金を請求されるリスクが高まります。追証に間に合わなければ、保有株を強制的に売却される場合もあります。

このようなストップ配分による損失を避けるためには、事前の対策が重要です。まず、ストップ高やストップ安になりやすい銘柄の特徴を理解し、取引する銘柄を慎重に選ぶことが大切です。過去の値動きや出来高、市場の状況などを分析し、急激な価格変動が起こりやすい銘柄は避けるべきです。また、損失を限定するための注文方法を学ぶことも有効です。例えば、逆指値注文を利用すれば、株価が一定の水準まで下落したら自動的に売却することができます。これにより、ストップ安で売れなかった場合でも、損失の拡大をある程度抑えることができます。

信用取引を利用する場合は、特に注意が必要です。信用取引はレバレッジ効果により大きな利益を狙えますが、その反面、損失も大きくなる可能性があります。そのため、余裕を持った資金管理が不可欠です。常に最悪の事態を想定し、追証が発生しても対応できるだけの資金を確保しておくべきです。

株式投資は大きな利益を得られる可能性がありますが、同時にリスクも伴います。ストップ配分のようなリスクを正しく理解し、適切なリスク管理を行うことで、損失を最小限に抑え、安定した投資成果を目指しましょう。

| 現象 | 説明 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|

| ストップ高 | 買いたい人が殺到し、価格の上限に張り付いて注文が成立しない状態。 | 値上がり益を得る機会を逃す。株価下落で損失の可能性。 | ストップ高/安になりやすい銘柄を避ける (過去の値動き、出来高、市場状況を分析) 損失限定の注文方法を学ぶ(例:逆指値注文) 信用取引の場合は余裕を持った資金管理 |

| ストップ安 | 売りたい人が殺到し、価格の下限に張り付いて注文が成立しない状態。 | 損失確定できず、株価がさらに下落すると損失拡大。信用取引では追証リスク。 | |

| 追証 | 信用取引で損失が出た際に、証券会社から追加の保証金を請求されること。 | 追証に間に合わないと保有株が強制売却される。 | 余裕を持った資金管理 |

理解を深める重要性

株式投資で成功を目指すなら、市場の仕組みを深く理解することが欠かせません。その中でも、ストップ配分は特に重要な仕組みの一つです。これは、株価の急激な変動から投資家を守るための安全装置のような役割を果たしています。

ストップ配分とは、買い注文と売り注文の差が大きく開いた場合に、取引を一時的に停止または制限する制度です。具体的には、ストップ高とは、買い注文が殺到し、株価が一定以上に上昇した場合に取引が制限される状態を指します。逆に、ストップ安とは、売り注文が殺到し、株価が一定以下に下落した場合に取引が制限される状態です。

これらの仕組みを理解することは、市場で何が起こっているのかを把握する上で非常に大切です。例えば、ストップ高になった場合、その株価は一時的に上昇が止まります。これは、買い注文が集中しすぎて、売りが追いつかなくなっている状態を示しています。もし、この状況で焦って高値で買い注文を出してしまうと、後で株価が下落した際に大きな損失を被る可能性があります。

同様に、ストップ安になった場合、その株価は一時的に下落が止まります。これは、売り注文が集中しすぎて、買いが追いつかなくなっている状態を示しています。この状況で慌てて安値で売り注文を出してしまうと、後で株価が上昇した際に利益を得る機会を逃す可能性があります。

ストップ配分の仕組みを理解することで、このようなリスクを回避し、冷静な投資判断を行うことができるようになります。また、自分の注文方法や価格設定、リスク管理の方法などを改めて見直す良い機会にもなります。投資は自己責任で行うものですが、市場のルールをしっかりと理解することで、より安全で確実な投資活動を実現できるでしょう。

| 用語 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| ストップ配分 | 買い注文と売り注文の差が大きく開いた場合に、取引を一時的に停止または制限する制度 | 株価の急激な変動から投資家を守る |

| ストップ高 | 買い注文が殺到し、株価が一定以上に上昇した場合に取引が制限される状態 | 株価の一時的な上昇停止、売りが追いつかなくなる |

| ストップ安 | 売り注文が殺到し、株価が一定以下に下落した場合に取引が制限される状態 | 株価の一時的な下落停止、買いが追いつかなくなる |