自己売買:証券会社のもう一つの顔

投資の初心者

先生、「自己売買業務」ってよく聞くんですけど、難しそうでよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

投資アドバイザー

ああ、自己売買業務ね。簡単に言うと、証券会社が自分の持っているお金で、自分の利益のために株などの売買をすることだよ。例えば、証券会社が安い時に株を買って、高くなった時に売って利益を出す、といったイメージだね。

投資の初心者

なるほど。でも、それって私たちが普段やっている株の売買と何が違うんですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。私たちが株を売買するのは自分のためだけど、証券会社の自己売買業務は会社として利益を出すために行っている、という点が大きな違いだよ。顧客から注文を受けて売買するのではなく、会社自身の判断で売買しているんだ。

自己売買業務とは。

証券会社が自分の持っているお金で、自分の会社の利益を増やすために、株や債券などの有価証券を売買する業務について説明します。これは自己売買業務と呼ばれ、ディーラー業務とも呼ばれます。

自己売買とは

自己売買とは、証券会社が自社の財産を使って、利益を追求するために有価証券を売買する業務のことです。顧客からの依頼で売買を行うのではなく、証券会社自身が市場の値動きを読んで利益を狙います。まるで証券会社が投資家のように、株式や債券、為替などを売買している姿を想像してみてください。この業務はディーラー業務とも呼ばれ、証券会社の大切な収入源となっています。

自己売買では、様々な種類の有価証券が取引対象となります。例えば、株式投資では、有望な会社の株を安く買って高く売ることで利益を得ます。債券投資では、金利の変動を見越して売買を行い、利益を上げます。また、為替投資では、円やドルなどの通貨の交換比率の変化を利用して利益を狙います。このように、自己売買では市場全体の動きを的確に捉え、売買の時期を適切に見極めることで大きな利益を得られる可能性を秘めています。

しかし、市場の予測が外れてしまうと、大きな損失を被る危険性も持っています。価格の急落や想定外の出来事によって、投資した金額が大きく目減りしてしまうこともあります。そのため、自己売買を行うディーラーには、市場を分析する高い能力と、リスクを管理する能力が求められます。常に最新の情報を集め、市場の動きを予測し、損失を最小限に抑えるための対策を講じる必要があります。また、無理な売買は避け、慎重かつ冷静な判断を行うことが重要です。自己売買は、高い収益性と大きなリスクを併せ持つ、証券会社の重要な業務と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 証券会社が自社の財産で有価証券を売買し、利益を追求する業務 |

| 別称 | ディーラー業務 |

| 目的 | 市場の値動きを読んで利益を狙う |

| 取引対象 | 株式、債券、為替など |

| 株式投資 | 有望な会社の株を安く買って高く売る |

| 債券投資 | 金利の変動を見越して売買 |

| 為替投資 | 通貨の交換比率の変化を利用 |

| メリット | 市場を的確に捉えれば大きな利益を得られる可能性 |

| デメリット | 市場予測が外れると大きな損失を被る危険性 |

| ディーラーに必要な能力 | 市場分析能力、リスク管理能力 |

| ディーラーの役割 | 最新の情報収集、市場予測、損失抑制策の実施、慎重な判断 |

| 結論 | 高い収益性と大きなリスクを併せ持つ証券会社の重要な業務 |

利益の源泉

利益を生み出す源は、主に有価証券の値動きにあります。証券会社では、専門の担当者が様々な手法を用いて利益を追求しています。

まず、価格が上がると見込んだ株を安く買い、高くなった時に売ることで利益を得ます。これは、多くの人が想像する基本的な取引の形です。反対に、価格が下がると予想した株を、あらかじめ借りて売っておき、価格が下がった後に買い戻して返すことで利益を得る方法もあります。これを空売りと言います。株の値動きを読むことは、利益の源泉として重要な要素です。

債券からも利益を得ることが可能です。債券は、発行体(国や企業)が投資家からお金を借りる際に発行する証書のようなものです。債券には利子が付き、満期になると元本が返済されます。この利子の変動や債券自体の価格変動を利用して利益を狙います。また、為替、つまり異なる通貨同士の交換比率の変動も利益の源泉となります。円高や円安といった為替の動きを予測し、適切なタイミングで通貨を売買することで利益を上げます。

これらの利益を生み出すためには、市場全体の動向だけでなく、個々の企業の業績や財務状況、世の中の景気、政治の動きなど、様々な情報を分析する必要があります。将来の価格変動を正確に見通すためには、高度な分析力が必要です。そのため、証券会社では、豊富な知識と経験を持つ専門の担当者を採用し、市場の情報を集め、分析し、売買の判断をしています。これらの活動を通じて、証券会社は利益を追求し続けています。

| 利益の源泉 | 取引手法 | 解説 |

|---|---|---|

| 株(値上がり益) | 買い→売り | 安く買って高くなった時に売る |

| 株(値下がり益) | 空売り | 借りた株を売って、価格が下がった後に買い戻して返す |

| 債券 | 利子、債券価格変動 | 利子の変動や債券自体の価格変動を利用 |

| 為替 | 通貨売買 | 円高や円安といった為替の動きを予測し売買 |

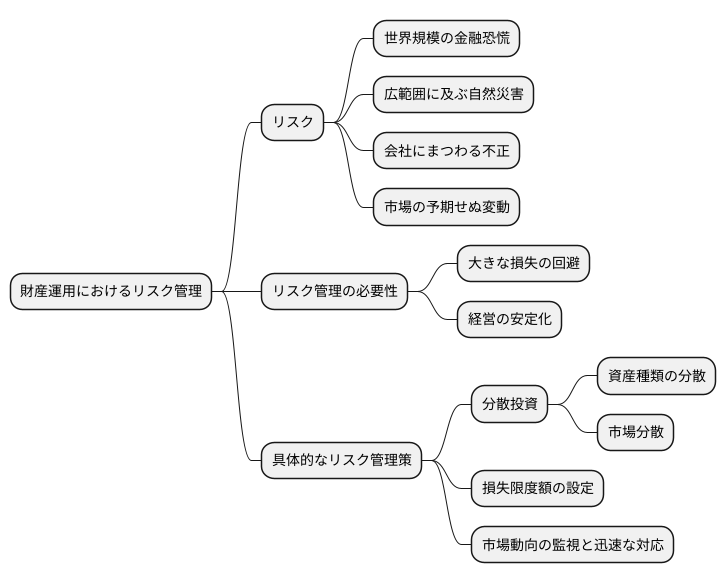

リスク管理の重要性

財産を自ら運用する取引は、大きな利益を得る機会がある一方、大きな損失をこうむる危険性も持ち合わせています。市場の将来予測は必ずしも当たるわけではなく、思いがけない出来事が起こる可能性も常に存在します。

例えば、世界規模の金融恐慌や、広範囲に及ぶ自然災害、あるいは会社にまつわる不正などが起きた場合、市場は大きく揺れ動き、多大な損失につながる恐れがあります。過去の金融恐慌を振り返ってみても、多くの人が財産を失い、深刻な影響を受けました。また、自然災害も経済活動に大きな支障をきたし、市場の混乱を招く要因となります。さらに、企業の不正が発覚した場合、その会社の株価は急落し、投資家に大きな損失を与える可能性があります。

そのため、自ら財産を運用する会社は、緻密な危険管理の仕組みを築くことが欠かせません。具体的には、運用する財産の種類や量、取引する市場などを分散させることで、特定の市場や財産への集中投資による危険性を減らす工夫が必要です。複数の種類の財産に投資することで、一つの財産の価格が下落した場合でも、他の財産の利益で損失を補うことができます。また、取引する市場を分散させることでも、同様の効果が期待できます。

さらに、損失が出た場合に備えて、あらかじめ損失の限度額を決めておくことも重要です。損失の限度額を設定することで、損失が一定額を超えた場合に取引を停止し、それ以上の損失を防ぐことができます。また、市場の動きを常に見て、危険性の変化に合わせて素早く対応できる体制を整えておく必要もあります。市場は常に変化するため、市場の動向を把握し、状況に応じて適切な対応をとることが重要です。

自ら財産を運用する上での危険管理は、会社の経営を安定させるために非常に重要な要素です。適切な危険管理を行うことで、予期せぬ出来事による損失を最小限に抑え、会社の経営を安定させることができます。危険管理を怠ると、大きな損失を被り、会社の経営が不安定になる可能性があります。

規制と監視

証券会社が自分の勘定で行う株式や債券などの売買、いわゆる自己売買業務は、市場に流動性をもたらす一方で、大きな損失を生む可能性も秘めています。そのため、金融市場全体の安定性や投資家保護の観点から、様々な規制や監視の仕組みが設けられています。金融庁は、自己売買業務を行う証券会社に対し、厳格なリスク管理体制の構築と、業務の適正性を確保するための内部統制システムの強化を求めています。具体的には、自己売買業務に関連するリスクの洗い出しと評価、リスク量の上限設定、担当部署と責任の明確化などが求められます。また、不測の事態が発生した場合に備え、損失を最小限に抑えるための対応策をあらかじめ準備しておくことも重要です。

さらに、自己売買業務の内容に関する情報開示も義務付けられています。証券会社は、保有している有価証券の種類や量、売買の状況などを定期的に公表しなければなりません。これにより、投資家は証券会社の自己売買業務の実態をある程度把握することができ、投資判断の材料とすることが可能です。情報の透明性を高めることで、市場の公正性と健全性を保つことが狙いです。

自己売買業務は、市場の流動性向上に貢献する反面、市場の変動を増幅させる可能性も持っています。適切な規制と監視は、自己売買業務に伴うリスクを軽減し、金融市場の健全な発展を支える上で不可欠です。自己売買業務を行う証券会社は、法令や規則を遵守するのはもちろんのこと、高い倫理観に基づいた透明性の高い業務運営を心がけ、市場の信頼を維持していく必要があります。金融庁による監督や指導に加え、自主的な管理体制の強化にも継続的に取り組むことが求められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自己売買業務の定義 | 証券会社が自分の勘定で行う株式や債券などの売買 |

| メリット | 市場に流動性をもたらす |

| デメリット | 大きな損失を生む可能性 |

| 規制・監視の目的 | 金融市場全体の安定性、投資家保護 |

| 金融庁の要求 |

|

| 情報開示 |

|

| 自己売買業務の影響 |

|

| 証券会社の責任 |

|

投資家への影響

証券会社が行う自己売買業務は、私たちの投資にも少なからず影響を及ぼします。それは、自己売買業務の成果が証券会社の収益に直結し、その結果が巡り巡って私たち投資家に跳ね返ってくるからです。自己売買業務で利益が出れば、証券会社の収益は増加します。利益が増えれば、私たちの保有する証券会社の株価が上昇したり、配当金が増加するといった良い効果が期待できます。まさに、証券会社と投資家の双方にとって喜ばしい状況と言えるでしょう。

しかし、物事は常に良い面ばかりではありません。自己売買業務で大きな損失が発生した場合、証券会社の業績は悪化し、保有株の値下がりや配当金の減少につながる可能性があります。場合によっては、証券会社が大きなリスクを抱え、経営が悪化する可能性も否定できません。そうなれば、私たち投資家は大きな損失を被る可能性もあるのです。

証券会社が自己売買業務でどれだけの危険を冒しているのか、きちんと管理できているのかといった情報は、私たち投資家にとって非常に重要です。これらの情報に基づいて、投資について適切な判断をしなければなりません。自己売買業務だけでなく、証券会社が他にどのような業務を行っているのか、財務状況は健全なのかなど、様々な情報を集めて総合的に判断することが、安全で確実な投資を行うために不可欠です。目先の利益にとらわれず、多角的な視点を持つように心がけましょう。

| 証券会社の自己売買業務の影響 | 内容 | 私たち投資家への影響 |

|---|---|---|

| 利益 | 自己売買業務で利益が出た場合、証券会社の収益が増加する。 | 証券会社の株価上昇、配当金増加などの良い効果。 |

| 損失 | 自己売買業務で損失が出た場合、証券会社の業績が悪化する。 | 保有株の値下がり、配当金の減少、証券会社経営悪化の可能性。 |

投資家は、証券会社の自己売買業務のリスク管理状況、他の業務内容、財務状況などの情報を集めて、総合的に投資判断を行うことが重要。

将来の展望

金融の世界は、国境を越えた取引の増加や技術の進歩によって、常に変化を続けています。証券会社が自らの資金で取引を行う自己売買業務も、この流れに大きく影響を受けるでしょう。今後、人工知能や機械学習といった高度な技術を使った自動売買システムがますます普及していくと見られます。これにより、市場の分析をより精密に行い、素早い取引判断が可能になるでしょう。また、今までにない新しい金融商品や取引方法も登場し、自己売買業務の活動範囲はさらに広がっていくと考えられます。

一方で、自己売買業務を取り巻く環境は複雑さを増していくでしょう。法的な規制の強化や市場の透明性向上を求める声は、今後ますます高まっていくと予想されます。そのため、証券会社はこれらの変化に柔軟に対応し、リスク管理を徹底した上で、自己売買業務を通じて安定した利益を確保していく必要があります。具体的には、市場の急激な変動や予期せぬ出来事にも対応できるリスク管理体制の構築、法令遵守を徹底するための社内ルールの整備、市場の透明性を高めるための情報開示の充実などが求められます。

また、投資家も、自己売買業務の進歩やリスクについて正しく理解することが重要です。自己売買業務は高度化・複雑化しているため、その内容やリスクを理解しないまま投資判断を行うことは危険です。証券会社が公開する情報や専門家の分析などを参考に、自己売買業務の現状や将来展望を理解し、適切な投資判断を行うようにしましょう。今後の金融市場において、自己売買業務は重要な役割を果たしていくと予想されます。証券会社と投資家の双方が、変化への対応とリスク管理を徹底することで、健全な市場の発展に貢献していくことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自己売買業務の将来 | AIや機械学習による自動売買システムの普及、新たな金融商品や取引方法の登場により、活動範囲が拡大。 |

| 課題と対応策 | 規制強化や透明性向上への要求に対応するため、リスク管理体制の構築、法令遵守の徹底、情報開示の充実が必要。 |

| 投資家の役割 | 自己売買業務の進歩とリスクを正しく理解し、情報収集と分析に基づいた適切な投資判断を行う。 |

| 市場全体への影響 | 証券会社と投資家の双方が変化への対応とリスク管理を徹底することで、健全な市場の発展に貢献。 |