消費者物価指数を読み解く

投資の初心者

先生、『消費者物価指数』ってニュースでよく聞くけど、何のことかよく分かりません。簡単に教えてもらえますか?

投資アドバイザー

そうだね。簡単に言うと、普段私たちが買っている物やサービスの値段が、どれくらい上がったり下がったりしているかを示すものだよ。例えば、去年100円だったりんごが今年120円になったら、物価が上がっているということだね。

投資の初心者

なるほど。りんごの値段だけじゃなくて、色々なものの値段の変化を見るんですね。でも、それが投資とどう関係があるんですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。物価が上がると、企業の儲けも増える可能性があるけど、同時に材料費なども上がるから、必ずしも儲けが増えるとは限らないんだ。投資家はこの『消費者物価指数』を見て、景気が良くなるか悪くなるかを予想して、投資するかどうかを判断する材料の一つにしているんだよ。

消費者物価指数とは。

買い物をする人が買う品物やサービスの値段の変化を示す指標について説明します。この指標は「消費者物価指数」と呼ばれ、毎月、総務省が発表しています。「消費者物価指数」は「CPI」と略されることもあります。全国の物価をまとめた全国消費者物価指数と、東京都の23区の物価をまとめた東京都区部消費者物価指数があります。この指標は、国民の暮らし向きを測るためのものの一つで、国の経済に関する政策や賃金の改定などにも使われています。

物価の指標とは

私たちの暮らしに身近な品物の値段の動きを知るための大切な道具、それが物価の指標です。物価の指標を見ることで、私たちの生活を取り巻く経済の様子を掴むことができます。代表的な物価の指標に消費者物価指数というものがあります。これは、私たちが日々、お店で買う商品やサービスの値段の変化を示すものです。食料品や衣料品、家賃、電気代、ガス代、水道料金、電車やバスの料金、学校の費用、病院の費用など、生活に必要な様々なものの値段を調べて、それらをまとめて計算することで、物価全体がどれくらい上がったり下がったりしているかを示しています。

この消費者物価指数は、経済の健康状態をチェックする上で欠かせない情報源です。国が経済の政策を決める時や、その政策がうまくいっているかを評価する時にも役立っています。また、会社と従業員が給料の話をするときや、年金の金額を変えるときなどにも、この指数が参考にされています。消費者物価指数は毎月発表され、経済のニュースで大きく取り上げられます。私たちの生活にも直結した大切な情報なので、関心を持って見ておくことが大切です。

物価が上がると、同じ金額のお金で買えるものが少なくなります。つまり、お金の価値が下がるということです。逆に、物価が下がると、同じ金額のお金で買えるものが多くなります。お金の価値が上がることになります。物価の変動は私たちの生活に大きな影響を与えるため、物価の指標を理解することは、私たちの生活を守る上でも重要と言えるでしょう。日々のニュースで物価の動向に注目し、賢くお金を使うように心がけることが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 物価指標 | 私たちの暮らしに身近な品物の値段の動きを知るための大切な道具。経済の様子を掴むことができる。 |

| 消費者物価指数 | 代表的な物価指標。私たちが日々買う商品やサービスの値段の変化を示す。

|

| 消費者物価指数の役割 |

|

| 物価上昇 | 同じ金額で買えるものが少なくなる。お金の価値が下がる。 |

| 物価下落 | 同じ金額で買えるものが多くなる。お金の価値が上がる。 |

| まとめ | 物価の変動は生活に大きな影響を与えるため、物価指標を理解し、日々のニュースで物価の動向に注目することが大切。 |

指数の算出方法

物価の動き全体を把握するための指標の一つとして、よく耳にする「消費者物価指数」はどのように算出されているのでしょうか。これは、全国の家庭が行っている消費活動の実態を調査した「家計調査」の結果に基づいて計算されています。

家計調査では、私たちの暮らしに必要な様々な品物やサービスについて、消費者が実際にいくら支払ったのかを調べています。食料品、衣料品、住居費、光熱費、交通費、教育費、医療費など、多岐にわたる品目が対象となります。これらの品目一つ一つについて、基準となる年の価格と比較することで、物価がどれくらい変動したのかを計算します。

この基準となる年は、物価の動きを比べるための土台となる年で、物価の動向を正しく反映するために、定期的に更新されます。例えば、基準年を100として、ある年の食パンの価格が110であれば、食パンの価格は基準年から10%上昇したと分かります。

消費者物価指数の計算方法は、たくさんの品目を扱うため複雑ですが、重要なのは多くの品目の価格を総合的に見て、物価全体の動きを捉えているという点です。例えば、ガソリン価格が大きく上昇しても、他の品目の価格が安定していれば、物価全体への影響は限定的になります。逆に、多くの品目の価格が少しずつ上昇すれば、消費者物価指数は大きく上昇し、物価全体が上昇傾向にあると判断できます。

個々の品目の価格の上がり下がりは様々ですが、消費者物価指数を見ることで、物価全体の傾向を大まかに把握することができるのです。このように、消費者物価指数は私たちの暮らし向きを知る上で、欠かせない指標となっています。

| 消費者物価指数の算出方法 |

|---|

| 家計調査に基づいて計算 |

| 様々な品目やサービスの実際の支払額を調査 |

| 基準となる年の価格と比較し、物価の変動を計算 |

| 多くの品目の価格を総合的に見て、物価全体の動きを捉える |

種類と発表時期

物価の動きを知る上で欠かせない指標である消費者物価指数には、大きく分けて二つの種類があります。一つは全国の消費者物価指数、もう一つは東京都区部消費者物価指数です。

全国の消費者物価指数は、文字通り全国津々浦々の世帯における物価の動きを総合的に捉えたものです。食料品や衣料品、住居費や光熱水道料金など、私たちの暮らしに関わる様々な品目やサービスの価格変動を調査し、物価全体の傾向を把握するための重要な指標となっています。家計のやりくりを考える上でも、経済全体の動向を理解する上でも、この全国の消費者物価指数は大変役立ちます。

一方、東京都区部消費者物価指数は、東京都区部に居住する世帯の物価の動きに着目したものです。東京都区部は、人口が集中し、経済活動も活発な地域です。そのため、物価の変動も全国に先駆けて現れやすい傾向があります。このことから、東京都区部消費者物価指数は、全国の物価動向を占う先行指標として市場関係者から注目されています。今後の物価見通しを立てる際に、重要な手がかりとなるのです。

これらの消費者物価指数は、総務省統計局が毎月公表しています。公表の時期は指数によって異なり、東京都区部消費者物価指数は毎月末頃、全国の消費者物価指数は翌月の中旬頃に発表されます。発表された数値は、テレビや新聞などの報道機関で大きく取り上げられます。株式や債券などの市場関係者はもちろんのこと、日々の暮らしに直結する情報であるため、多くの消費者が関心を寄せています。

| 指標 | 対象地域 | 特徴 | 公表時期 |

|---|---|---|---|

| 全国消費者物価指数 | 全国 | 全国の世帯における物価の動きを総合的に捉えたもの。家計や経済全体の動向把握に役立つ。 | 翌月の中旬頃 |

| 東京都区部消費者物価指数 | 東京都区部 | 都区部世帯の物価の動きに着目。全国の物価動向の先行指標として注目される。 | 毎月末頃 |

経済への影響

暮らし向きに直結する商品の値段を示す消費者物価指数は、経済全体に大きな影響を与えます。この指数は、私たちが日々購入する様々な物の値段の動きを捉えたもので、経済の健康状態を測る重要な体温計のような役割を果たしています。物価が継続的に上昇する状態、いわゆる物価高は、企業の生産費用を押し上げます。材料費や人件費などが高くなると、企業は製品の価格に転嫁せざるを得なくなり、それが私たちの生活費の増加につながります。そうなると自由に使えるお金が減り、消費意欲も冷え込んでしまうかもしれません。

逆に物価が下がり続ける状態、いわゆるデフレは、一見すると私たちの懐事情が良くなるように思えますが、経済全体にとっては必ずしも良いことではありません。商品の値段が下がると、企業の売り上げや利益が縮小します。そうなると企業は新しい設備投資や雇用を控えるようになり、経済全体の停滞につながる恐れがあります。また、将来値段がもっと下がるだろうという予想から、消費者は買い控えをするようになり、ますます経済活動を冷え込ませてしまう悪循環に陥る可能性もあります。

そのため、国や日本銀行は、消費者物価指数の動きを常に注意深く観察し、物価の安定を保つための様々な政策を実施しています。物価上昇率が高すぎると判断した場合は、お金を借りる際の利率を引き上げる金融引き締め政策によって、物価上昇を抑えようとします。逆に物価上昇率が低すぎると判断した場合は、お金を借りる際の利率を下げる金融緩和政策によって、物価上昇を促そうとします。このように、消費者物価指数は、国の経済政策の舵取りに大きな影響を与えているのです。

| 経済状況 | 概要 | 企業への影響 | 消費者への影響 | 経済全体への影響 | 政策対応 |

|---|---|---|---|---|---|

| インフレーション (物価上昇) |

物価が継続的に上昇する状態 | 生産費用増加 (材料費、人件費など) → 製品価格上昇 | 生活費増加 → 消費意欲低下 | 経済の過熱 | 金融引締め (利上げ) |

| デフレーション (物価下落) |

物価が継続的に下落する状態 | 売上・利益減少 → 設備投資・雇用減少 | 買い控え | 経済の停滞 | 金融緩和 (利下げ) |

私たちの生活との関係

消費者物価指数は、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。これは、さまざまな商品やサービスの平均的な価格の変動を示す指標であり、私たちの生活水準と密接に関連しています。

物価が全体的に上昇する状態を物価上昇、またはインフレといいます。インフレになると、今までと同じ金額のお金で買える商品の量やサービスを受ける回数が少なくなります。例えば、100円で買えていたパンが120円になると、以前と同じだけのパンを買うにはより多くのお金が必要になります。このように、物価上昇は私たちの生活の購買力を低下させ、生活水準に影響を与える可能性があります。特に、食料品や電気代、ガス代といった生活に欠かせないものの価格が上がると、家計への負担はより大きくなります。

また、物価の変動は、給料や年金などにも影響を及ぼします。物価上昇率が高い場合には、企業は従業員の生活水準を維持するために給料を上げる必要が出てきます。同様に、政府も年金生活者の生活を守るために年金額の調整を行うことがあります。反対に、物価が下落するデフレの場合には、給料や年金の減額につながる可能性も出てきます。

このように、消費者物価指数は私たちの暮らしに深く関わっているため、その動向を理解することは家計管理を行う上でとても大切です。日々のニュースや新聞などで消費者物価指数の情報を見聞きする際には、それが私たちの生活にどのような影響を与えるのか、注意深く考えてみることをお勧めします。食料品を買うとき、光熱費を支払うときなど、暮らしのあらゆる場面で物価の変動を実感できるはずです。物価の動きを意識することで、より賢く家計を管理し、生活を守ることができるでしょう。

| 項目 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 消費者物価指数 | 様々な商品やサービスの平均価格変動を示す指標 | 生活水準と密接に関連 |

| インフレ(物価上昇) | 物価が全体的に上昇する状態 |

|

| デフレ(物価下落) | 物価が全体的に下落する状態 | 給料・年金の減額の可能性 |

今後の見通し

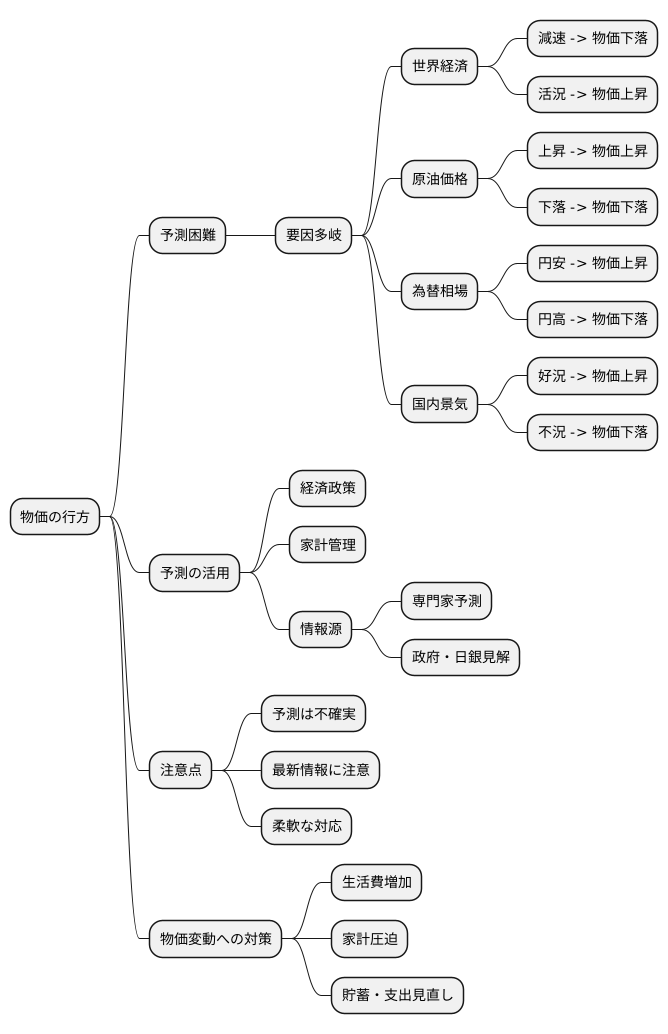

今後の物価の行方は、様々な要素が複雑に絡み合い、予測が難しい状況です。世界経済の動き、原油価格の変動、為替相場の変化、国内の景気動向など、物価に影響を与える要因は多岐に渡ります。世界経済が減速すれば、需要が冷え込み、物価は下がる可能性があります。逆に、世界経済が活況を呈すれば、需要が高まり、物価は上昇する圧力を受けます。原油価格も、物価に大きな影響を与えます。原油価格が上がれば、ガソリンや灯油などの価格が上がり、私たちの生活に直結する様々な商品の値段も上昇します。また、円安が進めば、輸入品の価格が上がり、物価上昇につながります。逆に、円高になれば、輸入品の価格は下がり、物価は下落する可能性があります。

国内の景気も、物価に大きな影響を与えます。景気が良くなれば、企業の業績が向上し、賃金も上昇する傾向があります。賃金が上がれば、消費が増え、物価は上昇しやすくなります。逆に、景気が悪くなれば、企業の業績が悪化し、賃金は上がりにくくなります。消費も冷え込み、物価は下落する可能性があります。

これらの要因を総合的に判断し、今後の物価動向を予測することは、経済政策の立案や家計管理を行う上で非常に重要です。専門家による経済予測や政府、日本銀行の見解は貴重な情報源となります。ただし、経済予測はあくまでも予測であり、必ずしもその通りになるとは限りません。将来の出来事を予測するには限界があり、不確実性が伴うことを理解しておく必要があります。常に最新の情報に注意を払い、状況の変化に応じて柔軟に対応していくことが大切です。また、物価変動は私たちの生活に大きな影響を与えます。物価の上昇は生活費の増加につながり、家計を圧迫する可能性があります。物価の変動による影響を考慮し、貯蓄や支出の見直しなど、状況に応じた適切な対策を検討していく必要があります。