不都合行為者とは?金融のプロを守る制度

投資の初心者

先生、「不都合行為者」って、一体どんな人のことを指すのですか?

投資アドバイザー

簡単に言うと、金融の仕事をしている会社で、悪いことをしてクビになった人のことです。その悪いことが、金融業界全体の信用を落とすような大きなものだった場合に、「不都合行為者」と呼ばれます。

投資の初心者

なるほど。でも、悪いことをした人なら誰でも「不都合行為者」になるのですか?

投資アドバイザー

いいえ。会社のルールに違反しただけではダメです。「金融商品取引業」全体の信用を著しく落とすような、かなり重大な違反をした場合に限られます。また、「一級」と「二級」があり、一級の方は二度と同じ業界で働けませんが、二級の方は五年後にはまた働ける可能性があります。

不都合行為者とは。

投資に関係する言葉である「不都合なことをした人」について説明します。この「不都合なことをした人」とは、会社の規則や法律にひどく違反したため、会社をクビになるような処分を受けた社員などの人のことです。さらに、その行いによって、金融商品の売買などの仕事全体の信用が大きく落ちてしまうと判断された人のことを指します。「不都合なことをした人」には、「一級不都合なことをした人」と「二級不都合なことをした人」の二種類があります。会社は、「一級不都合なことをした人」をずっと雇ってはいけません。「二級不都合なことをした人」は5年間、雇ってはいけないことになっています。

不都合行為者の定義

お金を扱う仕事の世界では、お客さまからの信頼と市場の落ち着きが何よりも大切です。そこで、お金の取引に関わる仕事をする会社全体の信用を大きく傷つける行為をした人を『不都合行為者』として決める仕組みがあります。この制度は、お金を扱うプロとしての正しい行い方や責任を改めてはっきりさせ、業界全体の健全さを保つための大切な役割を担っています。

具体的には、どのような人が『不都合行為者』に当てはまるのでしょうか。例えば、法律に大きく違反したり、不正なお金の使い方をしたりするなど、会社をクビになるような重い処分を受けた役員や社員などが該当します。 こうした人たちは、お客さまのお金を預かったり、運用したりする立場にふさわしくないと判断されるためです。

『不都合行為者』に指定されると、一定の期間、お金を扱う仕事に就くことができなくなります。これは、過去に不正に関わった人が再び同じような立場に就くことを防ぎ、お客さまを危険から守るための措置です。また、一度傷ついた業界全体の信頼を取り戻し、より安心して取引ができる環境を作る上でも重要な意味を持ちます。

この制度によって、お金を扱う仕事をする会社は、不正をする人を排除し、お客さまを守ろうとする姿勢を示すことができます。そして、業界全体で高いモラルと責任感を持ち続けることで、市場の秩序が保たれ、健全な経済活動が支えられていくのです。

| 制度の目的 | お金を扱う業界全体の信用を守るため。業界全体の健全性を保つため。顧客保護。市場の秩序維持。健全な経済活動の支援。 |

|---|---|

| 対象者 | 法律違反や不正な金銭の取り扱いなど、解雇に相当する重い処分を受けた役員・社員 |

| 対象者の定義 | 『不都合行為者』 |

| ペナルティ | 一定期間、お金を扱う仕事に就くことができない。 |

| 効果 | 不正に関わった人が再び同じ立場に就くことを防ぐ。顧客を危険から守る。業界全体の信頼回復。安心して取引できる環境を作る。 |

不都合行為者の種類

金融業界では、顧客保護と健全な市場運営のために、不適切な行為を行った者に対して厳しい措置を講じています。こうした措置の対象となる人物を『不都合行為者』と呼びますが、その行為の重さによって『一級不都合行為者』と『二級不都合行為者』の二つの種類に分けられます。

まず、『一級不都合行為者』に分類されるのは、特に重大な違反行為を行った人物です。例えば、顧客から預かった大切な資産を不正に運用したり、重要な情報を故意に隠蔽したりする行為などが該当します。こうした悪質な行為は、金融市場の信頼性を著しく損ない、多くの顧客に深刻な被害をもたらす可能性があります。そのため、一級不都合行為者には金融業界で働くことを永久に禁じるという、最も重い処分が下されます。これは、業界から追放することで、二度と同様の行為をさせないという強い意思表示でもあります。

次に、『二級不都合行為者』は、一級不都合行為者に比べると比較的軽い違反行為を行った人物です。例えば、内部規則に反した取引を行ったり、顧客への説明を怠ったりする行為などが該当します。これらの行為も、市場の秩序を乱す可能性があるため、5年間の就業制限という厳しい処分が科せられます。この期間、二級不都合行為者は金融業界で働くことができません。ただし、5年間が経過した後、再び業界で働く道は開かれています。この期間は、自らの行為を反省し、金融に関する知識や倫理を学ぶ機会とするよう促す意味合いも含まれています。

このように、不都合行為者を二つの種類に分け、行為の重さに応じた処分を下すことで、違反行為の抑止と再発防止に繋げ、金融市場の健全性を守っています。また、金融機関は採用活動において、応募者が不都合行為者に該当するかどうかを確認することができます。こうした情報公開制度は、金融機関のリスク管理を強化し、ひいては顧客が安心して金融サービスを利用できる環境を維持することに繋がっています。

| 分類 | 行為の内容 | 処分 |

|---|---|---|

| 一級不都合行為者 | 重大な違反行為(例:顧客資産の不正運用、重要情報の故意隠蔽) | 金融業界での永久就業禁止 |

| 二級不都合行為者 | 比較的軽い違反行為(例:内部規則違反の取引、顧客への説明怠慢) | 5年間の就業制限 |

金融機関の責任

お金を扱う企業は、社会全体にとって重要な役割を担っています。人々から預かった大切なお金を管理し、経済活動を支えるため、高い信頼性と健全性が求められます。そのため、お金を扱う企業は、法で定められた責任を果たすことが不可欠です。顧客の資産を守り、市場の秩序を保つために、企業には適切な人材を採用し、不正や問題を起こす人を入れないようにする義務があります。

具体的には、採用活動において応募者の過去の経歴を詳しく調べる必要があります。過去に不正行為や法律違反に関わった人を採用しないように、徹底的な調査を行うことが求められます。これは、金融業界全体の信頼性を守る上で非常に重要な取り組みです。もし、お金を扱う企業が過去に問題を起こした人材を採用してしまうと、顧客の資産が危険にさらされたり、市場の秩序が乱れる可能性があります。また、監督官庁から厳しい処分を受けることもあり、企業の評判にも大きな傷がつくことになります。

そのため、どのお金を扱う企業も、採用選考の仕組みを厳しく見直し、問題を起こす可能性のある人を排除する対策を積極的に進めています。面接や書類選考だけでなく、データベースなどを活用して応募者の経歴を細かく確認するなど、様々な工夫が凝らされています。中には、倫理に関する研修や試験を導入し、社員の意識向上に力を入れている企業もあります。

こうした取り組みは、お金を扱う業界全体の健全性を高め、顧客の保護を強化することに繋がります。一人ひとりの顧客が安心して資産を預けられる環境を作るためには、お金を扱う企業が責任ある行動を続けることが大切です。金融業界全体の信頼を維持し、社会経済の安定に貢献するために、企業は常に高い倫理観を持って業務に取り組む必要があります。

| お金を扱う企業の責任 | 具体的な取り組み | 目的 |

|---|---|---|

高い信頼性と健全性を維持する

|

|

|

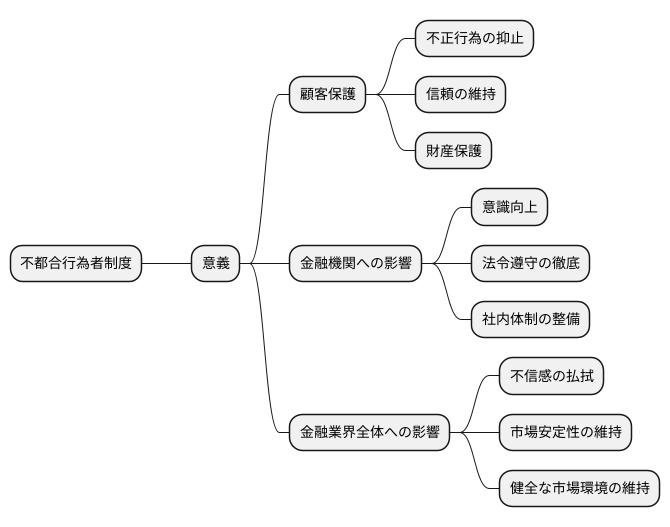

制度の意義と目的

金融業界において、顧客の信頼を守り、健全な市場を育てることは何よりも大切です。そのための重要な仕組みの一つとして、「不都合行為者制度」があります。この制度は、過去に不正行為などに関わった人物が再び金融業界で働くことを制限するものです。

この制度には大きな意義があります。まず、過去に不正行為を行った人物が再び同じ業界で働くことを防ぐことで、同じような不正行為が繰り返されることを抑止できます。金融商品は複雑で専門性が高いため、一般の顧客は金融機関や担当者を信頼して取引を行うしかありません。もし、不正行為を行った人物が再び業界で働けば、顧客は再び被害に遭うかもしれません。この制度はそうした事態を防ぎ、顧客の大切な財産と信頼を守る役割を果たします。

また、この制度は金融機関全体の意識向上にも役立ちます。金融機関は、不都合行為者を雇用しないように注意深く人物を確認する必要があります。この確認作業を通じて、金融機関全体で法令遵守の意識が高まり、不正行為を未然に防ぐための社内体制の整備が進むと考えられます。

さらに、金融業界全体への影響も無視できません。不正行為が明るみに出ると、顧客は金融業界全体への不信感を抱き、市場の安定性が損なわれる恐れがあります。この制度はそうした事態を未然に防ぎ、健全な市場環境を維持することに貢献します。つまり、顧客だけでなく、金融機関、そして金融業界全体にとって、この制度はなくてはならない重要な仕組みと言えるでしょう。まさに、金融業界の健全な発展と顧客の利益を守るための安全網として機能しているのです。

今後の課題と展望

金融の世界は、常に変化を続けており、問題を起こす人への対策も、より良いものにしていく必要があります。複雑な金融商品や新しい技術が増えている今、制度の中身を見直し、きちんと効果が出るようにすることが大切です。時代に合わせて、常に改善していく必要があると言えるでしょう。

また、世界各国との協力も重要な課題です。国境を越えたお金のやり取りが増えているため、各国が情報を共有し、制度を同じように整えることで、不正行為をより効果的に防ぐことができます。世界規模で協力体制を築くことが、不正を防ぐ上で不可欠です。

近年、複雑化している金融商品を理解し、適切に扱うためには、担当者への教育や研修も重要です。専門知識を深め、常に最新の情報を把握することで、不正行為のリスクを減らすことができます。継続的な学習機会を提供することで、担当者の能力向上を図り、金融業界全体の質を高める必要があるでしょう。

さらに、顧客保護の観点からも、不都合行為者制度の強化は必要不可欠です。顧客が安心して金融商品を利用できるよう、透明性の高い情報提供や相談窓口の整備など、顧客本位のサービス提供に努める必要があります。顧客との信頼関係を築き、安心して金融取引を行える環境を作ることは、金融業界全体の健全な発展に繋がります。

金融業界全体の信頼を高めるためには、関係者全員が協力し、問題を起こす人への対策をより良いものにしていくことが重要です。金融庁、金融機関、そして顧客一人ひとりが、それぞれの役割を認識し、協力することで、より安全で信頼できる金融システムを構築していく必要があるでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 複雑な金融商品と新技術の増加 | 制度の見直しと効果的な運用 |

| 国際的な金融取引の増加 | 各国間の情報共有と制度 harmonization |

| 金融商品の複雑化 | 担当者への教育・研修の実施、専門知識の向上、最新情報の把握 |

| 顧客保護の必要性 | 透明性の高い情報提供、相談窓口の整備、顧客本位のサービス提供 |

| 金融業界全体の信頼性向上 | 金融庁、金融機関、顧客の協力体制構築 |

私たち自身の役割

お金を扱う仕事をする人は、高い道徳心と責任感を持つことがとても大切です。顧客からの信頼を裏切らない誠実な行動はもちろん、常に法律を守り、市場の健全な発展に貢献する意識が欠かせません。お金を扱う仕事をする一人一人が責任ある行動をとることで、業界全体の信頼性を高め、顧客や社会からの信頼を得ることができます。

私たち自身も、お金のサービスを利用する際に、お金のプロが道徳的に行動しているか、法律を守っているかなど、常に気を配る必要があります。例えば、投資の勧誘を受けた際に、リスクの説明が十分かどうか、自分に適した商品なのかどうかをしっかりと見極めることが重要です。また、金融機関の担当者が無理な勧誘をしていないか、不透明な取引を行っていないかなどにも注意を払う必要があります。自分のお金は自分で守るという意識を持つことが大切です。

さらに、金融に関する知識を深めることも重要です。金融商品やサービスの仕組み、リスクとリターン、関連する法律などを理解することで、適切な判断ができます。様々な情報源を活用し、常に学ぶ姿勢を持つことが大切です。セミナーに参加したり、書籍を読んだり、インターネットで情報を集めたりと、自分に合った方法で学習しましょう。

お金を扱うプロと利用者の相互の努力が、より健全で信頼できるお金の市場を作っていくのです。私たち一人一人が責任ある行動をとることで、より良い金融環境を実現できるでしょう。

| 役割 | 行動 | 目的 |

|---|---|---|

| お金を扱うプロ | 高い道徳心と責任感を持つ、顧客の信頼を裏切らない、法律を守る、市場の健全な発展に貢献する | 業界全体の信頼性向上、顧客や社会からの信頼獲得 |

| お金のサービス利用者 | お金のプロが道徳的に行動しているか、法律を守っているかを確認する。投資勧誘時にはリスク説明の十分さ、商品適合性を確認。無理な勧誘、不透明な取引に注意。金融知識を深め、適切な判断をする。 | 自分のお金を守る、より良い金融環境の実現 |