信認関係:信頼の架け橋

投資の初心者

先生、「信認関係」って難しい言葉ですよね。簡単に言うとどういう意味ですか?

投資アドバイザー

そうだね、難しいよね。「信認関係」を簡単に言うと、誰かを心から信頼して、大切なものを安心して任せられる関係のことだよ。例えば、財産を管理してもらう時に、自分の利益よりも私の利益を考えてくれると信じられる関係だね。

投資の初心者

なるほど。大切なものを任せても大丈夫だと信じられる関係ですね。でも、もし、任せた人が自分の利益を優先してしまったらどうなりますか?

投資アドバイザー

そうだね、そういう時は困るよね。だから、信認関係は法律でも守られているんだ。特に「信託」という仕組みでは、任された人は法律で自分の利益より任せた人の利益を優先するように義務付けられているんだよ。もし、破ったら罰せられることもあるんだ。

信認関係とは。

投資にまつわる言葉である「しんにんかんけい」について説明します。狭い意味では、信託において、利益を受ける人と財産を管理する人の間に生まれる信頼関係のことを指します。信託では、財産を管理する人は、財産の名義を移してもらい、幅広い管理や売買の権限を持ちます。しかし、これは財産を管理する人が自分の利益ではなく、利益を受ける人の利益だけを考えて権限を使うとともに、専門家として、最大限の注意を払うという信頼関係があってこそ成り立つものです。信託の考え方や、財産を管理する人の義務の土台となる大切な概念です。

信認関係とは

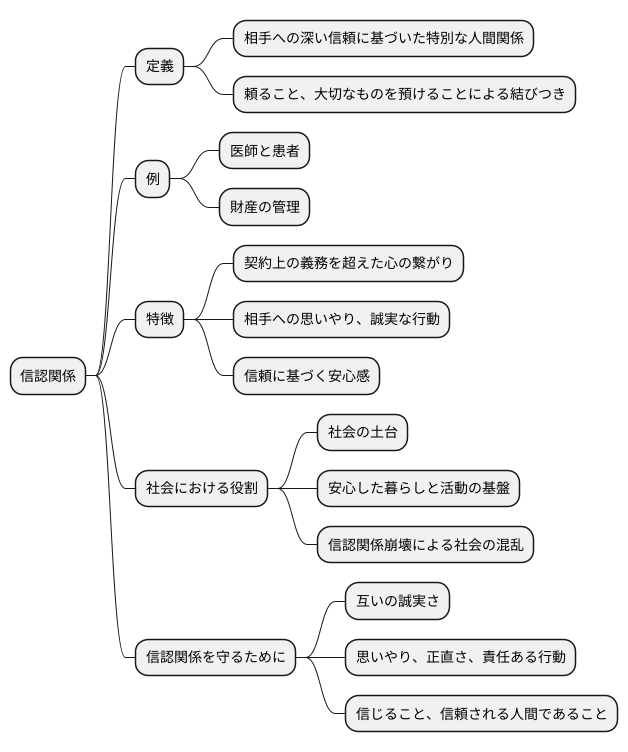

人は誰でも、自分ひとりで生きていくことはできません。互いに助け合い、支え合って社会を作っています。その中で、ある人に物事を頼んだり、大切なものを預けたりする時、私たちは相手との間に特別な結びつきを感じます。これが「信認関係」と呼ばれるものです。

信認関係とは、単に知り合いであるという以上に、深い信頼に基づいた特別な人間関係のことです。例えば、体の具合が悪くなった時、私たちは医師に診てもらいます。この時、医師は自分の知識や技術を使って、私たちの健康のために最善を尽くしてくれると信じています。また、大切な財産を管理してもらうために、信頼できる人に預けることもあります。このように、相手が自分のために誠実に、責任ある行動をとってくれると期待し、安心して身を委ねられる関係が信認関係です。

信認関係は、約束事を守るという契約上の義務を超えた、もっと心の深い部分での繋がりです。例えば、契約書には書かれていなくても、相手のことを思いやり、誠実に行動することが求められます。医師は患者の気持ちを理解し、最良の治療法を提案するでしょうし、財産を管理する人は、それを大切に守り、増やす努力をするでしょう。

信認関係は、社会の土台となる大切なものです。人々が互いに信頼し合えるからこそ、安心して暮らせ、様々な活動を行うことができます。もし、信認関係が崩れてしまったら、社会全体が疑心暗鬼に包まれ、経済活動も停滞してしまうでしょう。

信認関係を守るためには、お互いの誠実さが必要です。常に相手のことを思いやり、正直で責任ある行動をとることで、信頼関係はより強固なものになっていきます。信じること、そして信頼されるに足る人間であること。これは、私たちがより良い社会を築いていく上で、何よりも大切なことと言えるでしょう。

信託における重要性

財産を託す信託制度においては、人と人との信頼関係が何よりも大切です。信託とは、財産の持ち主が、信頼できる人や組織に財産の管理と運用を任せる仕組みです。財産を託す人を委託者、託された財産を管理・運用する人を受託者、そしてその財産から利益を得る人を受益者と呼びます。

委託者は、自分の大切な財産を安心して託せるよう、信頼できる受託者を選びます。受託者は、財産の名義人となりますが、自分のものとして自由にできるわけではありません。受託者は、受益者のために、誠実さと責任感を持って財産を管理し、運用する義務があります。まるで自分の財産のように大切に扱うことが求められます。

受託者が自分の利益のために財産を運用するようなことがあれば、信託制度は成り立ちません。誰も大切な財産を安心して託すことができなくなるからです。信託は、受託者への信頼の上に成り立っています。受託者がその信頼を裏切れば、制度全体の信頼が揺らぎ、社会全体に大きな影響を与えかねません。

そのため、受託者は、信託の仕組みと、それに伴う責任の重さをしっかりと理解する必要があります。受益者のためになるよう、常に最善を尽くし、誠実な行動をとることで、信託制度の信頼を守り、社会に貢献していくことが重要です。 受託者の誠実な行動こそが、信託制度を支える礎となっているのです。

| 役割 | 説明 | 責任 |

|---|---|---|

| 委託者 | 財産の持ち主。信頼できる人や組織に財産の管理と運用を任せる。 | 信頼できる受託者を選ぶ。 |

| 受託者 | 財産の管理・運用を行う。財産の名義人となるが、自分のものとして自由にできるわけではない。 | 受益者のために、誠実さと責任感を持って財産を管理・運用する。 |

| 受益者 | 託された財産から利益を得る。 | – |

受託者の義務

信託とは、財産の所有者である委託者が、信頼できる受託者に財産を託し、特定の受益者のために管理・運用してもらう仕組みです。この仕組みの中で、受託者は大きな責任を負います。それは、委託者からの信頼と受益者の利益を守るため、様々な義務を誠実に果たさなければならないからです。

まず、受託者は信託財産を自分の財産とは全く別に管理しなければなりません。自分の財産と混ぜてしまったり、個人的な目的で使ったりすることは絶対に許されません。例え一時的なものであっても、信託財産を私的に流用することは、信託に対する重大な違反となります。受託者は、信託財産を独立した別のものとして注意深く管理する必要があります。

次に、受託者は受益者の利益のために、信託財産を適切に管理・運用する義務があります。専門家としての知識や経験を活かし、最も利益が上がるよう努めなければなりません。常に市場の動向を注視し、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。また、定期的に受益者に報告を行い、どのような運用をしているか、財産の状況はどうなっているかを透明性のある形で伝えることも重要です。

さらに、受託者は受益者からの指示や要望があれば、誠実に対応する義務があります。受益者からの問い合わせには迅速かつ丁寧に答え、必要に応じて説明責任を果たさなければなりません。これらの義務は、信託という制度が信頼関係の上に成り立っている以上、決して軽視できるものではありません。受託者は常に誠実で責任ある行動をとることで、その信頼を守り続けなければなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 信託の定義 | 委託者が受託者に財産を託し、受益者のために管理・運用してもらう仕組み |

| 受託者の責任 | 委託者からの信頼と受益者の利益を守るため、様々な義務を誠実に果たす |

| 信託財産の分別管理 | 信託財産を自分の財産と分けて管理し、私的流用をしない |

| 信託財産の管理・運用 | 受益者の利益のために、専門知識や経験を活かし、適切に管理・運用する。市場の動向を注視し、最適な方法を選択。定期的に受益者に報告を行う。 |

| 受益者対応 | 受益者からの指示や要望に誠実に対応し、問い合わせには迅速かつ丁寧に答え、説明責任を果たす |

| 誠実で責任ある行動 | 信託という制度が信頼関係の上に成り立っているため、常に誠実で責任ある行動をとる |

信認関係の違反

信託とは、財産の所有者である委託者が、信頼できる受託者に財産の管理・処分を託し、受益者の利益のために運用してもらう制度です。この制度の中核をなすのが信認関係です。委託者は受託者を信頼して大切な財産を託しており、受託者はその信頼に応える義務、すなわち信認義務を負っています。もし受託者がこの信認義務に違反した場合、受益者は深刻な損害を被る可能性があり、法的措置を講じることが可能です。

信認義務違反の典型的な例としては、信託財産の私的流用が挙げられます。受託者は信託財産を自己の利益のために使ってはならず、常に受益者の利益のために運用しなければなりません。例えば、委託者から子供の教育資金として託された財産を受託者が自身の事業投資に流用する行為は、明確な信認義務違反です。また、利益相反行為も信認義務違反となります。これは、受託者自身の利益と受益者の利益が対立する状況で、受託者が自身の利益を優先する行為です。例えば、信託財産である土地を売却する際に、受託者自身の会社に不当に安い価格で売却する行為は利益相反行為にあたります。さらに、不注意による財産の減少も信認義務違反となる可能性があります。受託者は善良な管理者の注意義務をもって信託財産を管理する責任があり、もし怠慢によって財産が減少した場合には、責任を問われる可能性があります。

受託者が故意、あるいは過失によって信認義務に違反し、受益者に損害を与えた場合、受益者は損害賠償請求をすることができます。また、信認義務違反が重大な場合には、裁判所に対して受託者の解任を請求することも可能です。信認関係は一度崩れると修復が非常に難しいため、受託者は常に信認義務を遵守し、受益者の信頼を裏切らないよう誠実に職務を遂行する必要があります。受託者の誠実な行動があってこそ、信託制度は円滑に機能し、ひいては社会全体の利益に貢献することに繋がるのです。

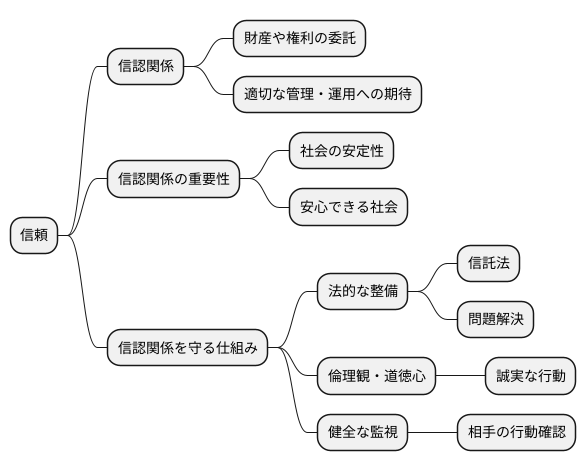

信認関係の保護

人間社会は信頼という土台の上に成り立っています。中でも信認関係は、この信頼の土台を支える柱の一つと言えるでしょう。信認関係とは、ある人が他の人に財産や権利を託し、その人が託されたものを適切に管理・運用してくれると信じる関係のことです。この関係が揺らぐと、社会全体の安定性が損なわれる恐れがあります。だからこそ、信認関係を適切に守る仕組みが不可欠なのです。

信認関係を守る上で、法的な整備は重要な役割を果たします。例えば、信託法などの法律は、財産を託された人の義務や責任を明確に定めています。これにより、託された財産が不正に使われたり、不適切に管理されたりするリスクを減らすことができます。また、万一問題が発生した場合でも、法律に基づいて解決を図ることが可能になります。しかし、法律だけで信認関係を完全に守れるとは限りません。

法制度は枠組みを与えるものですが、実際に信認関係を支えているのは、人々の倫理観や道徳心です。財産を託された人が、たとえ法律で罰せられない行為であっても、倫理的に問題があると判断すれば、そのような行為を慎むべきです。つまり、託された人の誠実な行動こそが、信認関係を守る上で最も大切な要素なのです。また、財産を託す側も、託された人が適切に仕事をしているかを確認する必要があります。これは、相手を疑うという意味ではなく、信認関係を良好に保つための健全な監視です。

信認関係は、社会全体で守っていくべきものです。一人ひとりが信認関係の大切さを理解し、誠実に行動することで、より信頼できる社会を築き上げていくことができるでしょう。これは、私たち皆が安心して暮らせる社会を実現するための、大切な第一歩となるはずです。