損失限定戦略:ストップロス注文

投資の初心者

『損失を少なく限定するために、不利な価格になったら決済する注文』って、損を受け入れるようで抵抗があるんですけど、なぜ重要なんですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。確かに損を受け入れるのはつらい。でも、投資の世界では、常に勝つことは不可能なんだ。だから、小さく負けて大きく勝つことが大切になる。ストップロスオーダーは、この『小さく負ける』を実現するためのものなんだよ。

投資の初心者

なるほど。でも、もし価格が一時的に下がっただけで、その後すぐに上がったら、損してしまうのでは?

投資アドバイザー

その通り。損する可能性はある。でも、価格が想定以上に下がり続けて、大きな損失を出してしまうリスクを考えれば、小さな損失で済む可能性が高いストップロスオーダーは、全体で見れば有効な手段なんだよ。

ストップロスオーダーとは。

「損切り注文」について説明します。これは、持っている通貨や株などの値段が予想に反して動いて損が出始めた時に、それ以上の損を防ぐために売買する注文のことです。例えば、買ったものの値段が下がってきた時に、ある値段まで下がったら売る注文を出す、あるいは売ったものの値段が上がってきた時に、ある値段まで上がったら買い戻す注文を出す、といった具合です。通常は安く買って高く売る、あるいは高く売って安く買うのが売買の基本なので、損切り注文は見かけ上、損を確定させるという意味で無駄な注文に思えるかもしれません。しかし、最終的に利益を出すためには、損する取引での損失を小さく抑えることがとても重要なので、損切り注文はとても大切な注文方法なのです。

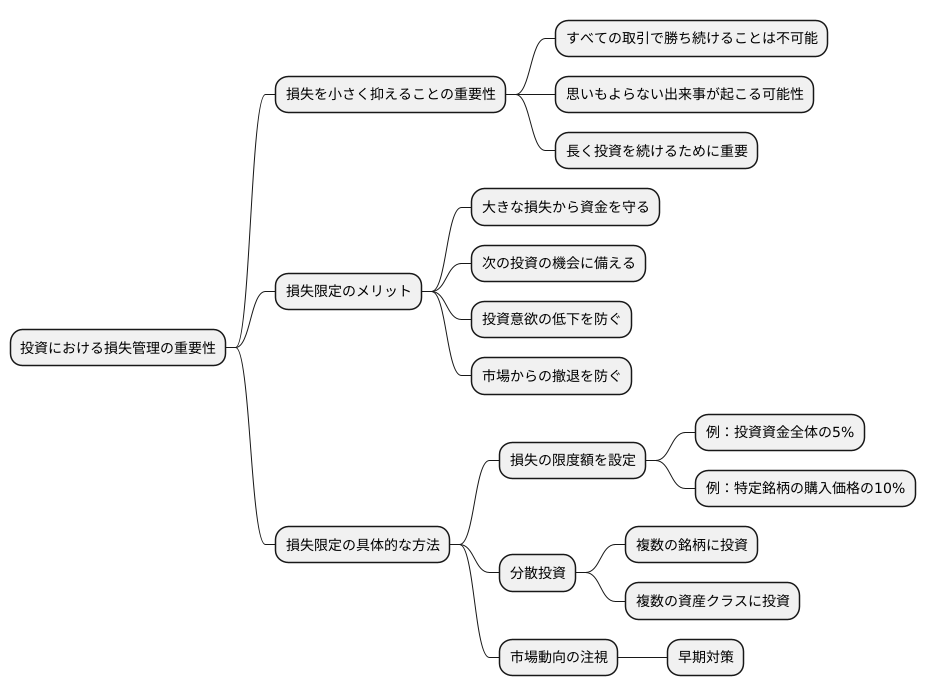

損失限定の重要性

投資をする上で、利益を大きくすることを目指すのは当然のことですが、それと同等以上に大切なのが、損失を小さく抑えることです。どんなに優れた投資家でも、すべての取引で勝ち続けることは不可能です。市場の動きは予測困難で、思いもよらない出来事が起こることもあります。だからこそ、損失をうまく管理し、大切な資金を守ることは、長く投資を続けていくために欠かせません。

損失を限定することによって、大きな損失から資金を守り、次の投資の機会に備えることができます。一度大きな損失を出してしまうと、投資への意欲が低下するだけでなく、資金を回復させるのが難しくなります。最悪の場合、市場から撤退せざるを得ない状況に陥ることさえあります。

具体的な損失限定の方法としては、あらかじめ損失の限度額を設定する方法があります。例えば、投資資金全体の5%、あるいは特定の銘柄については購入価格の10%を損失の限度額として設定します。そして、損失がこの限度額に達したら、すぐに売却し、それ以上の損失の拡大を防ぎます。

また、分散投資も有効な手段です。一つの銘柄に集中投資するのではなく、複数の銘柄、あるいは複数の資産クラスに分散して投資することで、特定の銘柄の価格下落による損失を軽減することができます。

さらに、市場の動向を常に注視することも重要です。市場環境が悪化していると感じたら、早めに対策を講じることで、大きな損失を回避できる可能性が高まります。損失を限定することは、一度の大きな失敗で市場から退場するのを防ぎ、投資を長く続けるために必要不可欠な要素なのです。

ストップロス注文とは

損失を限定するための仕組み、それがストップロス注文です。株や投資信託など、値動きのある金融商品を取引する際に、損失が一定額を超えないようにあらかじめ設定しておく注文方法のことです。

例えば、あなたが1株100円で株を買ったとしましょう。買った後に株価が上がり、利益が出れば良いのですが、反対に下がることもあります。もし株価が80円まで下がってしまったら、20円の損失が出ます。この損失を20円までに抑えたい場合、80円にストップロス注文を設定します。

この注文を設定しておくと、株価が80円に達した時点で、自動的に売却注文が出されます。もし株価が80円まで下がらなければ、そのまま保有し続けることができます。しかし、もし株価が急に下落し、80円に達した場合でも、自動的に売却されるため、それ以上の損失を防ぐことができるのです。

まるで損失に対する安全装置のようなものですね。株価の変動を常に見ていることは難しいでしょう。仕事中や睡眠中など、市場が開いている間ずっと株価をチェックし続けることはできません。ストップロス注文を設定しておけば、市場の急変にも対応できます。

ただし、ストップロス注文を設定する際の価格設定は慎重に行う必要があります。あまりに現在の価格に近いところに設定してしまうと、少しの値動きで売却されてしまい、本来得られたはずの利益を得られない可能性があります。逆に、あまりに低い価格に設定してしまうと、ストップロス注文が機能しない可能性があります。

そのため、自分の投資方針やリスク許容度に合わせて、適切な価格を設定することが大切です。ストップロス注文は、損失をコントロールするための有効な手段の一つと言えます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ストップロス注文とは | 損失を一定額を超えないようにあらかじめ設定しておく注文方法。株価が設定価格に達した時点で自動的に売却注文が出される。 |

| 例 | 1株100円で買った株が80円まで下落した場合、20円の損失。この損失を20円までに抑えたい場合、80円にストップロス注文を設定。 |

| メリット | 損失の限定、市場の急変への対応、常時株価をチェックする必要がない。 |

| 注意点 | 設定価格が高すぎると小さな値動きで売却される可能性があり、低すぎると機能しない可能性がある。投資方針やリスク許容度に合わせた適切な価格設定が必要。 |

買いと売りのストップロス注文

損失を限定する注文には、買い持ちの場合と売り持ちの場合でそれぞれ方法があります。これをストップロス注文と言います。買い持ちとは、株価の上昇を見込んで株を購入している状態です。一方、売り持ちとは、株価の下落を見込んで株を借りて売却している状態を指します。

まず、買い持ちの場合のストップロス注文について説明します。株価が自分の予想に反して下落した場合、損失が拡大する前に売却して損失を確定させたいことがあります。例えば、100円で買った株が、80円まで下落したら損切りしたいとします。この場合、80円にストップロス注文を設定しておきます。そうすると、株価が80円に達した時点で自動的に売却注文が出され、損失を80円-100円=-20円に抑えることができます。もしストップロス注文を設定していなければ、株価がさらに下落した場合、損失はさらに拡大する可能性があります。

次に、売り持ちの場合のストップロス注文について説明します。売り持ちは空売りとも呼ばれ、株価が下落すると利益が出ますが、逆に上昇すると損失が発生します。例えば、100円で株を空売りしたとします。株価が上昇し、120円になったら損切りしたい場合、120円にストップロス注文を設定します。株価が120円に達した時点で、自動的に買い戻し注文が出され、損失を120円-100円=20円に抑えられます。ストップロス注文がなければ、株価がさらに上昇した場合、損失はさらに拡大する可能性があります。

このように、ストップロス注文は、相場が思惑と逆方向に動いた場合に損失を限定するための重要な手段となります。想定外の値動きから資産を守る効果があり、リスク管理には欠かせないものと言えるでしょう。

| ポジション | 注文の種類 | 執行価格 | 目的 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 買い持ち | 売りのストップロス注文 | 指定価格以下 | 損失の限定 | 100円で買った株を、80円まで下落したら売却 |

| 売り持ち (空売り) | 買いのストップロス注文 | 指定価格以上 | 損失の限定 | 100円で空売りした株を、120円まで上昇したら買い戻し |

ストップロス注文の注意点

損失を限定するための有効な手段である逆指値注文ですが、その利用には注意すべき点があります。売買のタイミングを事前に決めておくことで損失の拡大を防ぐことができますが、設定価格を誤ると効果的に機能しない場合もあります。

まず、逆指値注文の発動価格の設定が重要です。現在の価格に近すぎる価格を設定すると、一時的な値動きで注文が実行され、本来狙っていた利益を得られない可能性があります。例えば、保有株の値上がりを見込んでいても、わずかな下落で売却されてしまうと、その後の大きな上昇の恩恵を受けられません。逆に、現在の価格からあまりに離れた価格を設定すると、大きな損失が発生するリスクがあります。相場が急落した場合、設定価格に達するまでに大きな含み損を抱えてしまうかもしれません。最適な設定価格は、市場の変動の幅や銘柄の特徴などを分析した上で慎重に決定する必要があります。

次に、約定価格のずれについて理解しておく必要があります。注文を出した時点の価格と実際に売買が成立した時点の価格には、差が生じることがあります。これは、市場の参加者が少なく売買が成立しにくい場合や、相場が大きく変動している場合に特に起こりやすい現象です。例えば、売値を100円に設定していても、実際に売買が成立するのは98円や95円といった価格になる可能性があります。この価格のずれは、思わぬ損失につながる可能性があるため、逆指値注文を設定する際には、この点も考慮に入れる必要があります。市場の状況をよく観察し、余裕を持った価格設定をすることが大切です。

さらに、逆指値注文は万能ではないことを認識しておく必要があります。相場が急激に変動する場合、設定した価格で約定できない可能性もあります。また、市場が一時的に閉鎖された場合などは、注文が執行されない可能性もあります。逆指値注文は損失を限定する上で有効な手段ですが、過信せず、市場の状況を常に把握しながら利用することが重要です。

| 逆指値注文の注意点 | 詳細 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|

| 発動価格の設定 | 現在価格に近すぎると小さな値動きで売買が成立、価格から離れすぎると損失が大きくなる可能性 | 本来の利益取得機会の喪失、大きな損失 | 市場の変動幅や銘柄の特徴を分析し、慎重に価格設定 |

| 約定価格のずれ | 注文価格と約定価格に差が生じる可能性。市場参加者の不足や相場の急変動時 | 思わぬ損失 | 市場状況を観察、余裕を持った価格設定 |

| 逆指値注文の限界 | 急激な相場変動時や市場閉鎖時は約定できない可能性 | 損失抑制効果が発揮されない | 過信せず、市場状況を常に把握 |

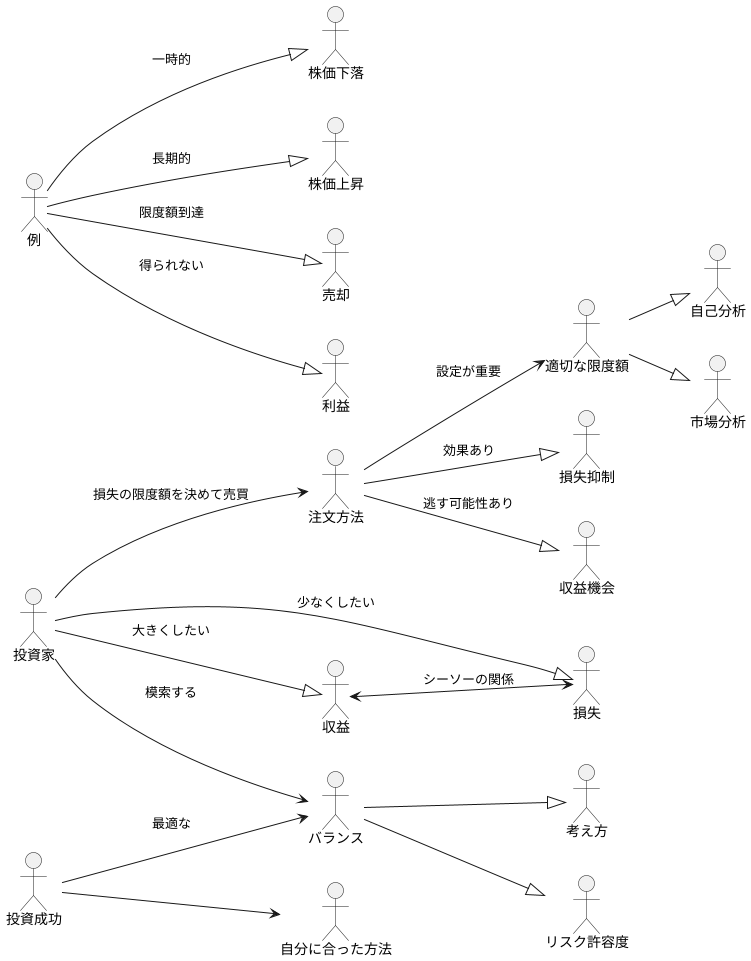

利益確保と損失限定のバランス

投資の世界では、収益を大きく増やすことと、損を少なくすることの両立は難しいものです。まるでシーソーのように、一方を高くするともう一方が低くなってしまいます。高い収益を狙えば狙うほど、大きな損失を負う危険も大きくなります。反対に、損失を少しでも減らそうとすると、得られる収益も少なくなってしまうかもしれません。

そこで重要になるのが、収益と損失のバランスをどのようにとるかということです。これは、投資家それぞれが持つ考え方や、どれだけの損失までなら耐えられるかによって、変わってきます。

損失を抑えるための方法の一つに、あらかじめ損失の限度額を決めて売買する注文方法があります。この方法は、損失を一定の範囲内に抑えることができる一方で、収益を得る機会を逃してしまう可能性もあります。

例えば、株価が一時的に下がったとしても、長期的には上がると予想される場合があります。しかし、あらかじめ決めた限度額に達してしまい、売却してしまうと、その後株価が上昇した際に得られるはずだった利益を得ることができなくなります。

この注文方法を効果的に使うためには、自分自身の投資のやり方や、どれだけの損失までなら耐えられるかをよく理解し、適切な限度額を設定することが大切です。市場の動向や、投資対象の特徴を分析し、収益と損失の最適なバランスを見つけるための努力を続けましょう。焦らずじっくりと、自分に合った方法を見つけることが、投資で成功するための鍵となります。