実物経済の基礎知識

投資の初心者

先生、『実物経済』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。『実物経済』とは、モノやサービスを作ったり、分けたり、使ったりといった、実際の経済活動を指す言葉だよ。たとえば、お店でパンを買ったり、工場で車を作ったり、美容院で髪を切ったりするのも、全部実物経済の活動なんだ。

投資の初心者

なるほど。じゃあ、お金を銀行に預けたり、株を買ったりするのは実物経済ではないんですか?

投資アドバイザー

その通り。お金を銀行に預けたり、株を買ったりするのは、お金自体が動いているだけで、モノやサービスが直接関わっていないよね。そういう活動を『金融経済』というんだ。実物経済と金融経済は相互に影響し合っているんだよ。

実物経済とは。

『実物経済』とは、投資の世界で使われる言葉で、モノやサービスの生産、分け与え、消費といった経済活動を指します。

実物経済とは

実物経済とは、私たちの暮らしに直結した、モノやサービスの生産、分配、消費といった経済活動全般のことです。具体的には、工場で製品が作られたり、農家で農作物が育てられたり、お店で商品が売られたり、運送会社が荷物を運んだり、美容師が髪を切ったりといった活動が挙げられます。これらはすべて、私たちの生活を支える大切な活動であり、実物経済を構成する要素となっています。

実物経済は、お金の流れを重視する貨幣経済と対比される概念です。貨幣経済はお金の動きに着目しますが、実物経済は実際のモノやサービスの流れに焦点を当てています。例えば、パン屋さんが小麦粉からパンを作り、それを消費者が購入する。この一連の流れは、お金のやり取りを伴いますが、実物経済では、パンという「モノ」が作られ、消費者に届けられるという「サービス」の流れそのものに着目します。

近年、注目を集めている共有経済や定額利用サービスも、実物経済の一部です。共有経済は、車や家といった遊休資産を他の人と共有することで、新たな価値を生み出す仕組みです。定額利用サービスは、一定の料金を支払うことで、音楽や動画といった様々なサービスを好きなだけ利用できる仕組みです。これらのサービスは、既存のモノやサービスを有効活用することで、消費者のニーズに応え、経済活動を活発にしています。

インターネットの普及や技術革新によって、実物経済は常に変化し続けています。例えば、3D印刷技術の発展は、製造業に大きな変化をもたらし、少量多品種生産を可能にしました。また、人工知能の発達は、様々な分野で自動化を進め、生産性を向上させています。このように、実物経済は時代の変化に合わせて、常に進化を続けているのです。私たちの生活は実物経済と密接に結びついているため、実物経済の動向を理解することは、私たちの生活をより豊かにするために不可欠と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 実物経済とは | モノやサービスの生産、分配、消費といった経済活動全般 | 工場での製品生産、農作物の栽培、商品の販売、荷物の運送、美容師のサービス |

| 貨幣経済との違い | お金の流れではなく、実際のモノやサービスの流れに着目 | パンの製造・販売におけるお金のやり取りではなく、パンが作られ消費者に届けられる流れ |

| 共有経済 | 遊休資産を他の人と共有し新たな価値を生み出す仕組み | 車や家の共有 |

| 定額利用サービス | 一定料金で様々なサービスを好きなだけ利用できる仕組み | 音楽や動画の定額配信 |

| 技術革新の影響 | インターネットや技術革新により常に変化 | 3D印刷による少量多品種生産、AIによる自動化 |

実物経済の重要性

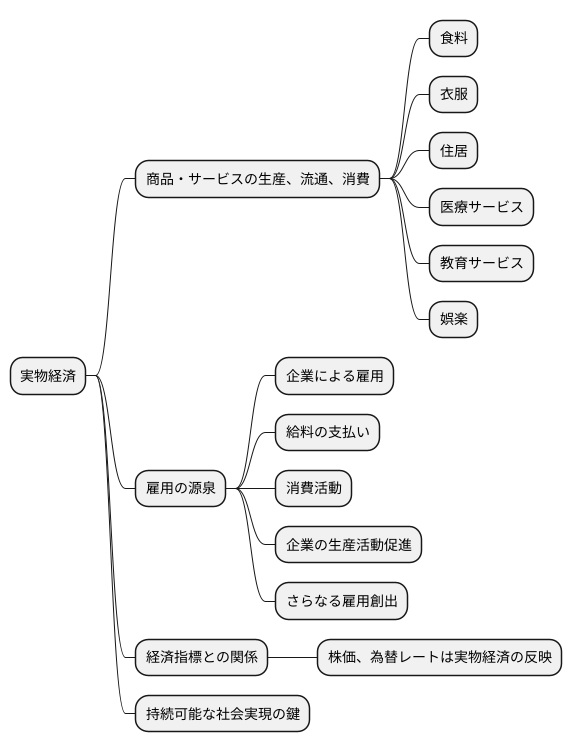

私たちの暮らしは、目に見える商品やサービスの生産、流通、消費といった経済活動の上に成り立っています。これを「実物経済」と呼び、私たちの生活の基盤を支える重要な役割を担っています。

実物経済は、まず生活に欠かせない様々な商品を生み出します。毎日の食事に必要な食べ物、季節に合わせた衣服、雨風をしのぐ家などは、言うまでもなく実物経済の産物です。これらは私たちの生存を支えるだけでなく、日々の暮らしの質を高める上でも欠かせません。さらに、医療サービスや教育サービスなども実物経済によって提供され、人々の健康や知識の向上に役立っています。スポーツ観戦や映画鑑賞といった娯楽も、実物経済がもたらす豊かさの一つです。これらの商品やサービスが安定して供給されることで、人々の生活はより豊かになり、社会全体も発展していくのです。

また、実物経済は雇用の源泉でもあります。企業は商品やサービスを生産するために人々を雇い、給料を支払います。雇われた人々は受け取った給料を使って商品やサービスを購入し、消費活動を行います。この消費活動は、企業の生産活動を促し、さらなる雇用を生み出すという好循環を生みます。このように、実物経済は経済活動を循環させるエンジンのような役割を果たし、社会全体の繁栄に貢献していると言えるでしょう。

経済の指標として株価や為替レートなどが注目されがちですが、これらの数字はあくまで実物経済の活動を反映したものです。真に重要なのは、人々の生活を支え、豊かにする実体のある経済活動です。実物経済の健全性を保つことが、持続可能な社会を実現するための鍵となるでしょう。

金融経済との関係

お金の流れと物の流れ、この二つは切っても切れない関係にあります。物を生産したり、サービスを提供したりする経済活動を実物経済と呼びます。一方、金融経済はお金そのものの流れを指し、預金、貸付、株式投資など、お金がどのように動いているかを表します。

金融経済は、実物経済を支える重要な役割を担っています。会社が工場を新しく建てたり、機械を導入したりする際には、多額のお金が必要になります。このお金を金融機関から借り入れることで、会社は事業を拡大し、より多くの商品やサービスを生み出すことができます。また、株式市場を通して資金を集める会社もあります。株式を購入した人は会社の持ち主の一部となり、会社は集めたお金で新たな事業展開を行うことができます。このように、金融経済は実物経済の成長を助けるのです。

しかし、金融経済が実物経済からかけ離れて、行き過ぎた投機に走ってしまうと、実体経済に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、土地や株の価格が実態以上に高騰するバブル経済は、いつか必ず崩壊します。バブルが崩壊すると、土地や株の価格が急落し、会社や個人が大きな損失を被ることになります。この損失は実物経済にも波及し、物を作ったり、サービスを提供したりする活動が停滞し、不況に陥ってしまうのです。過去のバブル経済の崩壊は、実物経済に深刻な打撃を与え、長い不況をもたらしました。

このように、金融経済と実物経済は相互に影響し合っています。金融経済は実物経済の成長を支える一方で、行き過ぎた投機は実物経済に大きなダメージを与えます。そのため、金融経済と実物経済のバランスを保つことが、安定した経済成長を実現するために不可欠なのです。

経済指標で見る実物経済

経済の実際の動き、つまり実物経済の様子を知るためには、様々な統計数値である経済指標を使います。これらの指標は経済の健康診断のようなもので、様々な角度から経済の状況を映し出します。代表的な指標として、国内で作り出されたモノやサービスの総額を示す国内総生産、暮らしに必要なモノやサービスの値段の動きを示す消費者物価指数、そして働きたい人がどれくらい仕事を見つけられていないかを示す失業率などがあります。

国内総生産は、一定期間内に国内で生産された全ての財やサービスの価値を合計したものです。これは経済全体の規模を示す重要な指標で、この数値が大きければ経済活動が活発であることを示し、小さければ停滞していることを示唆します。国内総生産は、国の経済力を比較する際にも用いられます。

消費者物価指数は、私たちが日頃購入する商品やサービスの価格の平均的な変化率を示すものです。この指数の上昇は物価全体が上昇している、つまりインフレが進んでいることを意味します。逆に下落は物価が下落している、つまりデフレの状態を示します。急激なインフレは私たちの生活に大きな影響を与えるため、消費者物価指数の動きは常に注視されます。

失業率は、労働力人口に占める失業者の割合を示す指標です。失業率が高い場合は、仕事を探している人が多く、雇用情勢が悪化していることを示します。逆に低い場合は、雇用が活発で、経済全体が好調である可能性を示唆します。失業率は人々の生活に直結する問題であるため、重要な経済指標の一つです。

これらの経済指標は単独で見るだけでなく、互いに関連付けて分析することで、より深く実物経済の現状を理解し、今後の動きを予測することができます。例えば、国内総生産の増加と失業率の低下が同時に見られれば、経済が好調に推移していると考えられます。逆に国内総生産が減少し、失業率が上昇している場合は、景気後退の可能性を警戒する必要があります。

| 経済指標 | 説明 | 意味 |

|---|---|---|

| 国内総生産 (GDP) | 一定期間内に国内で生産された全ての財やサービスの価値の合計 | 経済全体の規模を示す。大きいほど経済活動が活発。国の経済力を比較する際にも用いられる。 |

| 消費者物価指数 (CPI) | 日頃購入する商品やサービスの価格の平均的な変化率 | 物価の変動を示す。上昇はインフレ、下落はデフレ。 |

| 失業率 | 労働力人口に占める失業者の割合 | 雇用情勢を示す。高いほど雇用情勢が悪化、低いほど雇用が活発。 |

今後の展望と課題

私たちの経済活動は、技術の進歩や世界的な繋がりといった様々な要因によって、常に変化を続けています。特に、人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術の広がりは、生産性を高め、新しい事業を生み出す可能性を秘めており、経済成長を大きく後押しする力となるでしょう。

こうした技術革新は私たちの暮らしを豊かにする可能性を秘めている一方で、世界規模での競争が激しくなり、経済が不安定になるといった問題も抱えています。例えば、高度な技術を持つ企業が市場を独占してしまう、あるいは技術の進化によって仕事がなくなってしまうといった懸念も存在します。また、地球環境への影響も無視できません。資源の枯渇や気候変動といった問題に対処しながら、将来にわたって続けられる経済成長を実現するための工夫が求められています。具体的には、環境に優しい技術の開発や、資源を無駄にしない循環型経済への移行などが重要となるでしょう。

さらに、技術革新が進む中で、人材育成も重要な課題です。新しい技術を使いこなし、変化に対応できる人材を育てていく必要があります。教育機関や企業は、将来必要とされる知識や技能を教え、人々が学び続けることができる環境を整える必要があります。

これらの変化や課題に適切に対応していくことで、私たちの経済活動をより良い方向へ導き、豊かで安定した未来を築くことができるでしょう。そのためには、政府、企業、そして私たち一人ひとりが協力し、共に未来を考えていくことが大切です。

| 要因 | 機会 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|---|

技術革新

|

|

|

|