景気後退局面を理解する

投資の初心者

先生、「景気の後退局面」って、景気が山から谷に下がっていく期間のことですよね?でも、どうして景気は上がったり下がったりを繰り返すんですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。景気が上下するのは、経済活動の活発さによるものなんだ。人々の消費や企業の投資が増えれば景気は良くなり、逆に減れば景気は悪くなる。これは、人々の心理や企業の業績、政府の政策、国際的な情勢など、様々な要因が複雑に絡み合って起こるんだ。

投資の初心者

なるほど。じゃあ、景気の山と谷って、どうやって判断するんですか?

投資アドバイザー

景気の山と谷は、経済指標の推移などを見ながら、専門家たちが過去のデータと比較して判断しているんだよ。ただし、山や谷だと分かるのは、少し時間が経ってからなんだ。

景気の後退局面とは。

お金の使い方で大切な言葉「景気の谷間」について説明します。景気の谷間とは、経済の状態が山の頂上から谷底まで落ち込む期間のことです。経済の状態は、良くなったり悪くなったりを繰り返します。良い状態がピークを迎えた後、悪い状態へと向かう、まさにその下りの期間が「景気の谷間」です。別名で「景気の縮み」とも呼ばれます。

景気循環の基礎

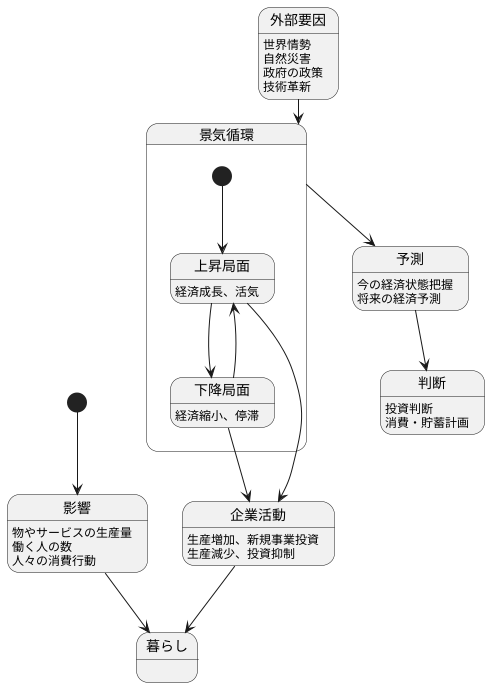

世の中の経済活動は、常に同じ状態ではなく、波のように上がったり下がったりを繰り返します。この波のような動きを景気循環と呼びます。景気循環は、大きく分けて二つの局面があります。一つは経済が成長し活気が出ている状態の上昇局面、もう一つは経済が縮小し元気がなくなっていく下降局面です。

景気は良い状態と悪い状態を交互に繰り返す性質があり、この循環の仕組みを理解することは、今後の経済の動きを予想し、投資について適切な判断をする上でとても大切です。景気循環は、物やサービスの生産量、働く人の数、人々の消費行動など、様々な経済の指標に影響を与え、私たちの暮らしにも大きな影響を及ぼします。

景気循環の仕組みを理解すると、今の経済状態を正しく把握し、将来の経済の動きを予想する助けになります。会社は景気循環に合わせて生産や投資の計画を調整し、個人は消費や貯蓄の計画を立てることができます。例えば、景気が上向きの時は、企業は生産を増やし、新たな事業に投資するなど積極的な活動を行います。一方、景気が下向きの時は、企業は生産を減らし、投資を控えるなど慎重な行動をとります。

景気循環は複雑な現象で、様々な要因が絡み合って変化するため、必ず予想通りに進むとは限りません。世界的な出来事や自然災害、政府の政策、技術革新など、様々なことが景気に影響を与えます。これらの要因は予測が難しく、景気循環の将来を正確に予測することは困難です。しかし、景気循環の基本的な仕組みを理解しておくことは、経済の動きを把握し、適切な対策を考える上で非常に大切です。例えば、景気後退の兆候を早期に察知できれば、個人は支出を抑え貯蓄を増やす、企業は投資を抑制するなどの対応策を講じることが可能になります。このように、景気循環への理解は、不確実な経済状況の中で、より良い判断をするための重要な指針となります。

後退局面とは何か

景気の波は、山と谷を繰り返しながら動いています。この波の下降局面、つまり山から谷への期間が、後退局面と呼ばれるものです。後退局面とは、景気が縮んでいく期間のことを指し、ものやサービスの生産が減り、人々の仕事が減り、家計の支出も減っていく状態です。

この状態は、様々な経済の数字に表れます。例えば、国全体の生産活動の合計を示す指標は、一般的に下がります。また、仕事を探している人の割合を示す数字は、上がり始めます。他にも、お店全体の売上高や工場の生産量といった数字も、後退局面では下がっていく傾向にあります。

後退局面の長さや深刻さは、毎回異なります。短い期間で終わることもあれば、長い期間続くこともあります。また、景気の落ち込み具合も、軽いものから深刻なものまで様々です。これらは、後退局面のきっかけや、その時の経済の仕組みなど、様々な要因によって変わってきます。

後退局面は、経済全体に大きな影響を与えます。会社は業績が悪化し、家庭では収入が減ってしまいます。このような状況では、国や日本銀行といった機関が、景気を良くするための対策を取ることがあります。例えば、国は公共事業を増やしたり、税金を減らしたりします。日本銀行は、世の中に出回るお金の量を調整することで、景気を下支えしようとします。これらの対策によって、後退局面の悪影響を和らげ、一日も早く景気を回復させようと努力しているのです。

| 局面 | 期間 | 状態 | 経済指標への影響 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 後退局面 | 景気の波の山から谷 | 景気縮小、生産減少、失業増加、家計支出減少 |

|

|

後退局面の特徴

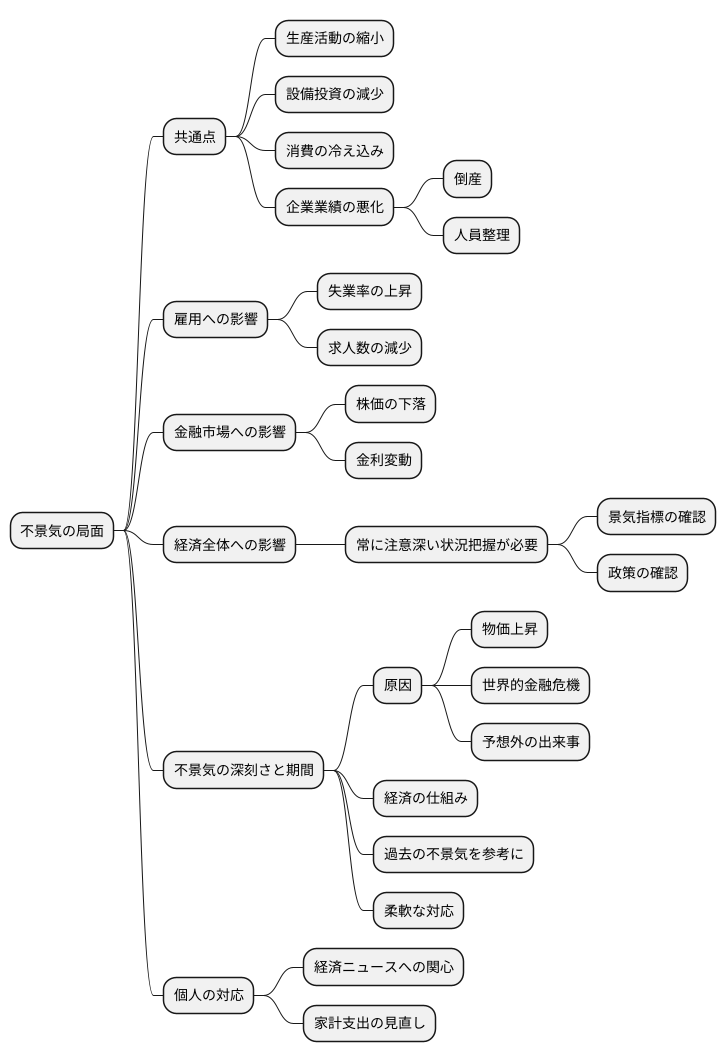

不景気の局面には、いくつかの共通点が見られます。まず、物を作る活動が縮小し、新しい設備への投資が控えられます。人々の購買意欲も下がり、消費が冷え込みます。これらの結果、会社の業績が悪化し、倒産や人員整理が増えることもあります。

雇用についても悪影響が出ます。失業率が上がり、仕事を探すのが難しくなります。求人数も減少するため、希望の職に就くことが難しくなるでしょう。お金の流れも不安定になり、株の値段が下がったり、金利が変化したりする可能性があります。

不景気の影響は経済全体に及びます。そのため、常に注意深く状況を把握する必要があります。景気を示す数字の変化や国の政策などを注意深く見て、適切な対策を立てることが重要です。

不景気の深刻さや続く期間は、その原因や経済の仕組みによって大きく変わります。過去の不景気を参考にしながらも、その時々の状況に合わせた柔軟な対応が必要です。過去の不景気は、物価の急な上昇や、世界的な金融危機、あるいは予想外の出来事によって引き起こされたものなど、様々です。原因が異なれば、不景気の影響の大きさや回復までの時間も違ってきます。たとえば、物価の急上昇が原因の不景気の場合、物価を安定させる政策が重要になります。また、世界的な金融危機が原因の場合は、国際的な協力が不可欠です。

不景気は経済活動の停滞期であり、企業の業績悪化や雇用の減少など、私たちの生活に大きな影響を及ぼします。だからこそ、経済の状況を理解し、適切な備えをすることが大切です。日頃から経済ニュースに関心を持ち、家計の支出を見直すなど、将来への備えを怠らないようにしましょう。

局面認識の重要性

経済の状況を的確につかむ、いわゆる局面認識は、企業の経営判断や個人の投資判断において極めて重要です。これは、経済が常に変動する中で、今がどのような時期なのかを理解し、それに合わせた行動をとる必要があるからです。

景気が縮小している局面、つまり不況期においては、企業は生産や新たな設備投資を抑え、支出を減らすことに力を注ぐべきです。不必要な在庫を抱えたり、新たな事業を始めることは大きな危険を伴います。この時期は、むしろ内部体制を強化し、来るべき好況期に備えることが大切です。無駄を省き、事業の効率を高めることで、不況の波を乗り越えるための体力を蓄えるのです。

一方、景気が拡大している局面、いわゆる好況期においては、企業は積極的に投資を行い、事業を拡大していくことが求められます。新たな需要を取り込み、市場での存在感を高める絶好の機会です。好況期は、将来の成長に向けた種まきをする時期でもあります。研究開発に投資し、新たな商品やサービスを生み出すことで、将来の競争優位性を築くことができます。

個人の投資についても、同様の考え方が当てはまります。不況期には、値動きの激しい株式投資などは避け、安全性の高い国債や預貯金を中心に運用するのが賢明です。大きく値下がりする危険を避け、資産を守ることを優先すべきです。逆に、好況期には、成長が期待される企業の株式や、不動産などに投資することで、大きな利益を得られる可能性があります。

景気の波、すなわち景気循環は、経済活動の土台となるものです。この仕組みを理解することは、今後の経済の動きを予測し、適切な判断をする上で欠かせません。政府が発表する経済指標の動きや、専門家の意見などを参考にしながら、常に最新の情報を集め、状況の変化に柔軟に対応していくことが重要です。目先の出来事に惑わされることなく、大きな流れを読み解く目を養うことが、成功への鍵となります。

| 局面 | 企業の対応 | 個人の投資対応 |

|---|---|---|

| 不況期(景気縮小局面) | 生産・設備投資抑制、支出削減、内部体制強化、効率化 | 安全資産(国債、預貯金など)中心の運用 |

| 好況期(景気拡大局面) | 積極的な投資、事業拡大、研究開発投資 | 成長期待企業の株式、不動産などへの投資 |

まとめ

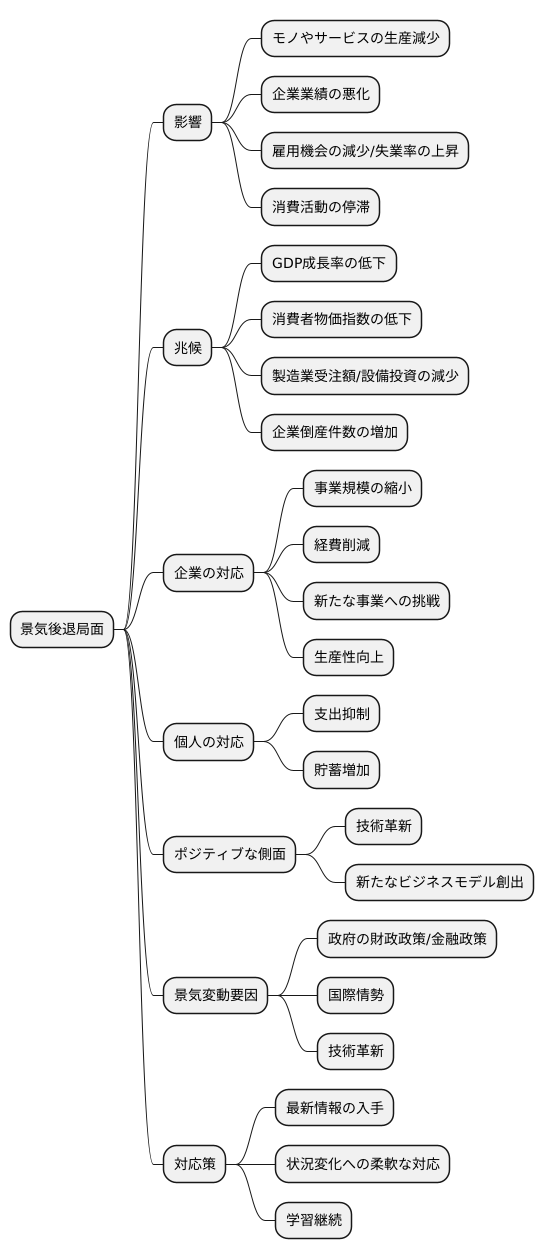

経済活動の縮小期である景気後退局面は、私たちの暮らしや企業活動に様々な影響をもたらします。景気後退局面では、モノやサービスの生産が減少し、企業の業績が悪化します。その結果、雇用機会が減少し、失業率が上昇する傾向にあります。人々の収入が減ると消費活動も停滞し、経済全体の縮小に拍車がかかります。

景気後退の兆候は、様々な経済指標に現れます。例えば、国内総生産(GDP)の成長率の低下や、消費者物価指数の低下などが挙げられます。また、製造業の受注額や設備投資の減少、企業倒産件数の増加なども景気後退を示唆する重要な指標となります。これらの指標を注意深く観察することで、景気後退局面入りを予測し、事前に対策を講じることが可能になります。

景気後退局面では、企業は事業規模の縮小や経費削減を迫られることが多くあります。また、個人も支出を抑え、貯蓄を増やすなどの対応が必要となるでしょう。しかし、景気後退局面は悪いことばかりではありません。不況期は、新たな技術革新やビジネスモデルが生まれる機会でもあります。苦境を乗り越えるため、企業は新たな事業に挑戦し、生産性を向上させる努力を続けます。このような努力が、次の景気回復局面における成長の原動力となるのです。

景気循環は、好況期と不況期を繰り返しながら変動する複雑な現象です。政府による財政政策や金融政策、国際情勢や技術革新など、様々な要因が景気変動に影響を及ぼします。常に最新の情報に注意を払い、状況の変化に柔軟に対応していくことが、景気後退局面を乗り越える鍵となります。学び続け、変化に対応することで、不確実な経済環境においても着実に成果を上げていくことが可能となるでしょう。