為替介入の仕組みと影響

投資の初心者

先生、「平衡操作」ってニュースでよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。平衡操作とは、急激な為替の変動を抑えるために、日本銀行が外国のお金(外貨)を売ったり買ったりする特別な政策のことだよ。たとえば、円が急に安くなりすぎると困るので、日本銀行が円を買い支えることで円安を防ごうとする、といった具合だね。

投資の初心者

なるほど。でも、どうして円が急に安くなったりするんですか?

投資アドバイザー

色々な要因があるけど、例えば、海外の景気が良くなって日本の景気が悪くなると、海外にお金が流れて円が売られて安くなることがあるね。他にも、災害や戦争といった予期せぬ出来事が起きた時にも、急激な変動が起こることがあるよ。

平衡操作とは。

投資の世界で使われる「平衡操作」という言葉について説明します。これは、急激な為替の変動による悪い影響を少なくするために、日本銀行が外国のお金である外貨を売ったり買ったりする特別な政策のことです。通常は行われない特別な対応です。この「平衡操作」は、「為替介入」「市場介入」「日銀介入」などとも呼ばれます。

為替介入とは

為替介入とは、国の経済を担う中央銀行が、外国のお金との交換比率である為替レートを調整するために、市場で自国通貨や外貨を売買する政策です。

通常、為替レートは市場での需要と供給のバランスによって決まります。しかし、世界経済の動向や様々な出来事によって、為替レートが急激に変動することがあります。このような急激な変動は、経済にとって大きなリスクとなります。

例えば、自国通貨が急激に値下がりすると、輸入品の値段が上がり、物価全体が上昇する可能性があります。これは、国民生活にとって大きな負担となるばかりでなく、企業活動にも悪影響を及ぼします。一方、急激な値上がりは、輸出企業の利益を減らし、国際競争力を弱めることにつながります。

このような経済への悪影響を防ぐために、中央銀行は為替介入を行います。自国通貨が下がりすぎていると判断した場合、中央銀行は外貨を売って自国通貨を買い支えます。これにより、自国通貨の価値を支え、下落を抑えることができます。逆に、自国通貨が上がりすぎている場合は、中央銀行が自国通貨を売って外貨を買い、上昇を抑えます。

為替介入は、経済の安定を維持するための重要な政策手段ですが、常に効果を発揮するとは限りません。市場の力の方が強い場合、介入の効果は限定的となることもあります。また、為替介入は国際的な協調も重要です。一国だけが介入を繰り返すと、他国との摩擦を引き起こす可能性もあるからです。そのため、為替介入は慎重な判断と適切なタイミングで行われる必要があります。

| 為替介入とは | 中央銀行が為替レートを調整するために、市場で自国通貨や外貨を売買する政策 |

|---|---|

| 為替レート決定要因 | 通常は市場での需要と供給のバランス |

| 介入の目的 | 急激な為替変動による経済への悪影響を抑制 |

| 通貨下落時の介入 | 外貨を売って自国通貨を買い支え、下落抑制 |

| 通貨上昇時の介入 | 自国通貨を売って外貨を買い、上昇抑制 |

| 介入の効果 | 常に効果的ではなく、市場の力に左右される。国際協調も重要。 |

| 介入の必要性 | 慎重な判断と適切なタイミングが必要。 |

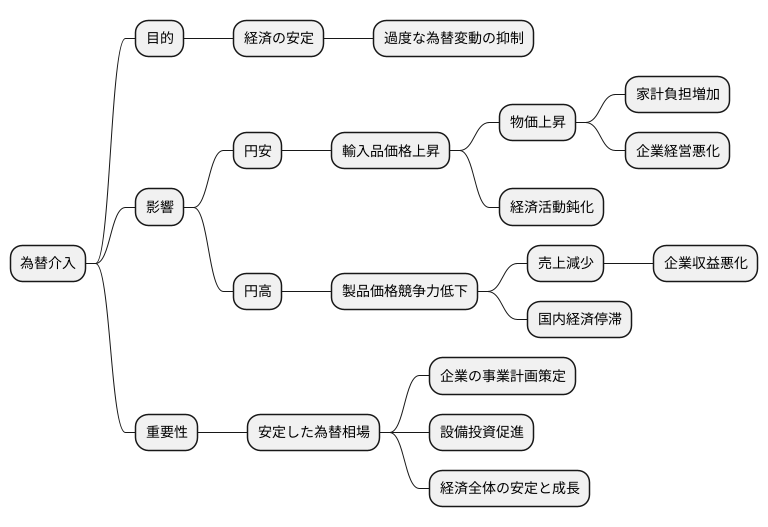

介入の目的

為替介入とは、政府や中央銀行が為替市場に直接参加し、自国通貨の売買を行うことです。その大きな目的は、過度な為替変動を抑え、経済の安定を図ることです。経済は為替の動きに大きく左右されます。急激な円安は、海外からの輸入品の価格を押し上げ、物価全体の上昇、すなわち物価上昇につながる恐れがあります。物価上昇は、私たちの生活に様々な影響を及ぼします。例えば、同じ金額のお金で買える商品の量が減り、家計の負担が増えることになります。さらに、物価上昇は企業の経営にも悪影響を及ぼし、経済活動全体を鈍らせる可能性があります。

一方、急激な円高も問題です。輸出企業にとっては、円高は製品の価格競争力を低下させ、海外での売上が減少する要因となります。その結果、企業の収益が悪化し、国内経済の停滞につながる可能性があります。このように、急激な円安と円高はどちらも経済に悪影響を与えるため、政府や中央銀行は為替介入によってこれらの変動を和らげ、経済への悪影響を最小限に抑えようとします。

安定した為替相場は、企業が将来を見据えて事業計画を立て、設備投資などの積極的な経済活動を展開するために非常に重要です。為替の変動が大きければ、企業は将来の収益を予測することが難しくなり、新しい設備への投資や事業の拡大に慎重になってしまいます。為替介入は、このような不安定な状況を回避し、企業が安心して事業活動を行える環境を整備する役割を果たします。結果として、経済全体の安定と成長につながるのです。為替介入は、経済の安定を守る上で重要な政策手段の一つと言えるでしょう。

介入の手法

お金の価値、特に円の価値は、常に変動しています。この変動を抑え、経済の安定を図るために、国は時に市場に介入します。これが為替介入です。為替介入には、大きく分けて二つの方法があります。

一つ目は、円を売って他の国の通貨、例えばドルを買う方法です。これは円売り介入と呼ばれます。円の価値が上がりすぎている、つまり円高になっている時に、この方法が使われます。日本銀行が市場にたくさんの円を供給することで、円の価値を下げ、円高を落ち着かせる効果を狙います。例えば、輸出企業にとっては、円高になると製品の価格が海外で高くなり、売れにくくなるため、円売り介入によって円高が是正されれば、輸出を促進する効果も期待できます。

二つ目は、円売り介入とは逆に、ドルなどの外貨を売って円を買う方法です。これは円買い介入と呼ばれます。円の価値が下がりすぎている、つまり円安になっている時に、この方法が取られます。日本銀行が市場から円を吸収することで、円の価値を高め、円安の進行を抑えます。円安になると、輸入品の価格が上がって家計を圧迫したり、企業の仕入れコストが増加したりする可能性があります。円買い介入は、このような円安の悪影響を軽減する効果が期待できます。

これらの介入は、日本の経済状況を鑑みて、日本銀行単独で実施される場合もあります。しかし、より大きな効果を狙う場合、複数の国の中央銀行が協力して同時に介入を行うこともあります。これを協調介入といいます。協調介入は、単独介入よりも市場への影響力が大きく、為替相場を動かす強い力となります。協調介入が行われると、市場関係者は各国の政府や中央銀行が状況を深刻に捉えていると判断し、その後の動向に注目することになります。

| 介入の種類 | 目的 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 円売り介入 | 円高の是正 | 円を売ってドルなどの外貨を買う | 円の価値を下げ、輸出を促進 |

| 円買い介入 | 円安の是正 | ドルなどの外貨を売って円を買う | 円の価値を高め、輸入物価の上昇や企業の仕入れコスト増加を抑制 |

| 協調介入 | 円高または円安の是正 | 複数の国の中央銀行が協力して同時介入 | 単独介入よりも市場への影響力大 |

介入の効果と限界

為替介入とは、政府や中央銀行が市場に直接参加し、通貨の売買を行うことで為替レートを調整する政策です。これは強力な政策手段として認識されていますが、万能薬ではありません。一時的に為替の急激な変動を抑える効果は期待できますが、為替レートの根本的なトレンドを長期的に変えることは難しいと言えます。

介入の効果は市場参加者の思惑や国際的な資金の流れなど、様々な要因に左右されます。例えば、多くの市場参加者が今後の円高傾向を予測している状況で、政府が円売り介入を行ったとしても、その効果は限定的になる可能性があります。市場参加者は、政府の介入によって一時的に円安になったとしても、いずれ円高に戻るだろうと考えて、円を買い戻す動きに出るからです。

また、為替介入を行うには巨額の資金が必要となります。ですから、無制限に介入を続けることは現実的に不可能です。さらに、為替介入は自国の経済だけでなく、世界経済にも影響を及ぼします。各国が協調せずに単独で介入を行うと、為替市場の混乱を招き、国際的な摩擦が生じる可能性もあります。そのため、国際的な協調も非常に重要になります。

効果的な為替介入を行うためには、市場の状況を綿密に分析し、適切な介入の規模とタイミングを見極める必要があります。市場参加者の動向や国際的な金融情勢を分析し、将来の為替レートの動きを予測することで、より効果的な介入を実現することができるでしょう。市場の状況を理解せず場当たり的に介入を行っても、期待する効果は得られないばかりか、市場の混乱を招く可能性さえあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 政府・中央銀行が通貨売買で為替レートを調整する政策 |

| 効果 | 一時的な急激な変動抑制。根本的なトレンドの長期変化は困難 |

| 影響要因 | 市場参加者の思惑、国際的な資金の流れ |

| 限界 | 巨額の資金が必要、無制限介入は不可能、国際協調必要 |

| 効果的な介入 | 綿密な市場分析、適切な規模・タイミング、国際金融情勢分析、市場参加者の動向分析 |

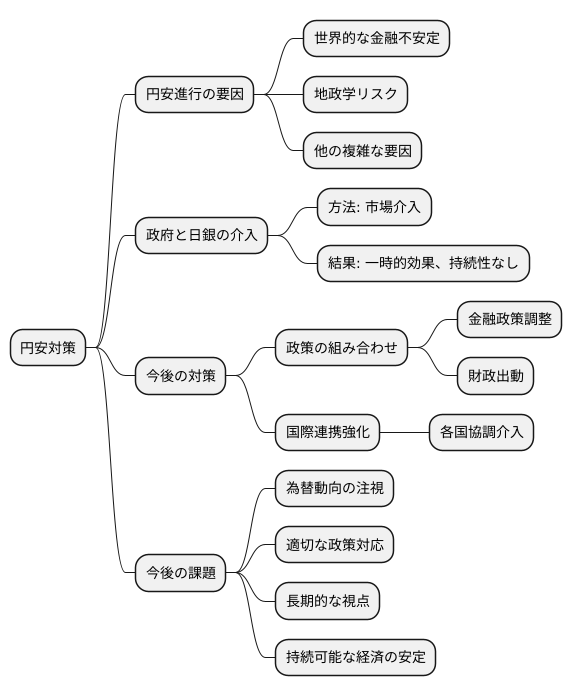

最近の介入事例

近年、急激な価値の下落に見舞われた日本円。この円安進行を食い止めるため、政府と日本銀行は市場介入という手段を取りました。これは近年における特筆すべき出来事です。

世界中で金融の不安定さが増し、地政学的なリスクも高まる中、様々な要因が複雑に絡み合い、円安は一層加速しました。このような市場の行き過ぎた変動を抑えるために、政府と日本銀行は介入に踏み切りました。

この介入は、たしかに市場に一定の影響を与えました。しかし、一時的な効果にとどまり、持続的な円安抑制効果は見られませんでした。このことから、介入だけでは十分ではなく、他の経済政策との組み合わせや、各国間の協力が重要であることが改めて認識されました。

例えば、金融政策の調整や、財政出動といった政策と組み合わせることで、より効果的な介入が可能になります。また、国際的な連携を強化し、各国が協調して介入を行うことで、より大きな効果が期待できます。

世界経済の先行きは不透明さを増しており、為替相場の動きは、国内外の経済状況、金融政策、地政学的なリスクなど、様々な要因によって大きく左右される可能性があります。今後も為替相場の動向を注意深く見守り、状況に応じて適切な政策対応を行うことが求められます。一時的な対策ではなく、持続可能な経済の安定を目指した、長期的な視点に立った政策の実施が重要です。