身近な経済問題:インフレーション

投資の初心者

先生、「物価が継続して上昇していく状態」のことであるインフレーションって、投資とどう関係があるのですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。物価が上がると、今持っているお金の価値が下がってしまう。例えば、100円で買えたアメが、インフレで120円になったら、同じ100円では買えなくなってしまうよね。投資は、このインフレによるお金の価値の目減りを防ぐために行う手段の一つなんだ。

投資の初心者

なるほど。でも、銀行に預金しておくだけでもいいんじゃないですか?

投資アドバイザー

もちろん預金も大切だよ。でも、インフレの割合によっては、預金の利息よりも物価上昇率の方が高くなる場合がある。そうなると、お金の価値は実質的に目減りしてしまうんだ。投資は、預金よりも高い利息や利益を狙える可能性があり、インフレに負けないようにお金を増やすことを目指せるんだよ。

インフレーションとは。

物価が上がり続けることを「インフレーション」と言います。

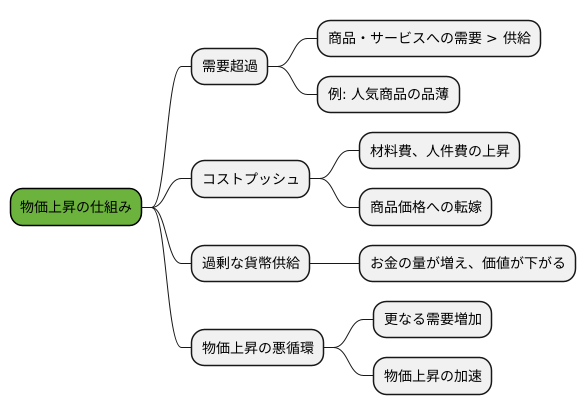

物価上昇の仕組み

ものの値段が上がり続ける現象、つまり物価上昇は、私たちの暮らしに大きな影響を与えます。これまでと同じ金額のお金では、買えるものが少なくなってしまうからです。この物価上昇は一体どのような仕組みで起こるのでしょうか。物価上昇は、いくつかの要因が複雑に絡み合って発生します。まず、商品やサービスに対する需要が、供給を上回る「需要超過」が起こると、値段が上がります。欲しい人が多いのに、商品が少ないと、売り手は値段を高く設定できるからです。例えば、人気の新製品が発売された時、多くの人がすぐに手に入れたいと思い、品薄状態になると、価格が高騰することがあります。次に、商品を作るための材料費や人件費といった費用が上がる「コストプッシュ」も物価上昇の要因となります。材料費が上がれば、それを商品価格に転嫁せざるを得なくなり、商品の値段が上がります。また、人件費が上がれば、サービスを提供する費用も上がり、サービス料金が上がります。そして、世の中に出回るお金の量が増えすぎる「過剰な貨幣供給」も物価上昇につながります。お金の量が増えると、お金の価値が下がり、同じ量のモノを買うのにもより多くのお金が必要になります。さらに、一度物価が上がり始めると、「この先もっと値段が上がる」と考えた人々が、今のうちに買っておこうと考えるため、さらに需要が増え、物価上昇が加速するという悪循環に陥ることがあります。このような物価上昇の連鎖は、経済の安定を揺るがす大きな問題です。そのため、国や日本銀行は、物価上昇を抑えるための対策を常に考えています。物価の安定は、経済が健全に成長していくために欠かせない要素です。私たち一人ひとりが物価上昇の仕組みを理解し、経済の動きを把握することで、賢いお金の使い方をすることができるようになります。

生活への影響

物価上昇、つまりインフレーションは、私たちの暮らしに様々な影響を及ぼします。まず、商品やサービスの値段が上がると、同じ収入でも買えるものの量が減ってしまいます。これは実質的な収入の減少を意味し、家計を圧迫する要因となります。収入が変わらなくても、税金や社会保険料の負担が増えることもあり、手取りの金額がさらに少なくなる可能性も考えられます。

特に、毎日欠かせない食べ物や電気、ガス、水道といった生活必需品の値段が上がると、家計への負担はさらに大きくなります。生活必需品は節約するのが難しいため、他の出費を削るか、生活水準を下げざるを得ない状況に陥るかもしれません。

また、インフレーションは貯蓄にも影響を与えます。銀行預金の金利が物価上昇率より低い場合、貯蓄の価値は実質的に目減りしていきます。例えば、金利が1%で物価上昇率が3%だとすると、貯蓄の価値は毎年2%ずつ減少していくことになります。

企業もインフレーションの影響を受けます。材料費や人件費が上がると、その分を商品価格に上乗せせざるを得なくなります。消費者は商品を買うためにより多くのお金を払う必要があり、これは消費意欲の低下につながります。消費が冷え込むと、企業の業績が悪化し、経済全体の停滞を招く可能性も懸念されます。

このように、インフレーションは私たちの生活や経済全体に大きな影響を与えるため、常にその動向を把握し、適切な対策を講じる必要があります。国は経済政策によって物価の安定化を図り、個人は賢い消費行動によってインフレーションの影響を最小限に抑える努力が大切です。

| 影響を受ける対象 | インフレーションの影響 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 家計 | 購買力の低下 | 商品やサービスの価格上昇により、同じ収入で購入できる量が減少 |

| 生活水準の低下 | 生活必需品の価格上昇により、他の支出を削減または生活水準を下げる必要性 | |

| 貯蓄 | 貯蓄価値の目減り | 預金金利が物価上昇率より低い場合、貯蓄の実質価値が減少 |

| 企業 | コスト増加 | 材料費や人件費の上昇 |

| 業績悪化 | 価格転嫁による消費意欲の低下、消費の冷え込み | |

| 経済全体 | 経済停滞 | 企業業績の悪化、消費の停滞 |

種類と対策

物価が継続的に上昇する現象、いわゆる物価上昇には、いくつかの種類があり、それぞれに異なる原因と対策が存在します。まず、需要が供給を上回ることで発生する需要超過型の物価上昇があります。これは、経済全体が活況を呈し、人々の購買意欲が高まっている状況で発生しやすい現象です。このタイプの物価上昇を抑えるためには、政府による支出の削減や増税といった財政政策、あるいは中央銀行による金利の引上げといった金融政策を通じて、需要を抑制する対策が有効です。

次に、原材料費や人件費の上昇が物価上昇の引き金となる、いわゆるコストプッシュ型の物価上昇があります。生産に必要な費用が増加することで、企業は販売価格に転嫁せざるを得なくなり、結果として物価が上昇します。このタイプの物価上昇には、生産性の向上や供給網の効率化といった、供給能力の改善が重要となります。企業努力によるコスト削減や、より効率的な生産体制の構築が求められます。

また、輸入物価の上昇を原因とする輸入型の物価上昇も存在します。これは、為替相場の変動や海外の経済状況に大きく影響を受けます。輸入物価の上昇を抑えるためには、為替相場の安定化を図ること、そして国際的な協調による価格安定化の取り組みが重要になります。

さらに、過剰な貨幣の供給が物価上昇を引き起こすこともあります。中央銀行が適切な金融政策によって貨幣供給量を調整することで、このタイプの物価上昇を抑制することができます。

このように、物価上昇には様々な種類があり、それぞれに応じた対策が必要です。政府や中央銀行による政策だけでなく、企業の努力や個人の消費行動も物価上昇の抑制に貢献することができます。物価上昇の仕組みを理解し、それぞれの状況に合わせた対策をとることで、経済の安定につながります。

| 物価上昇の種類 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 需要超過型 | 需要が供給を上回る | 政府による支出削減や増税、中央銀行による金利引上げ |

| コストプッシュ型 | 原材料費や人件費の上昇 | 生産性の向上、供給網の効率化、企業努力によるコスト削減 |

| 輸入型 | 輸入物価の上昇 | 為替相場の安定化、国際的な協調による価格安定化 |

| 過剰な貨幣供給 | 過剰な貨幣の供給 | 中央銀行による適切な金融政策 |

経済指標としての役割

物価の上がり下がりは、経済の健康状態を測る大切な物差しの一つです。物価上昇、つまり「通貨膨張」は、程度問題で経済に良い影響も悪い影響ももたらします。少しの物価上昇は、経済が成長しているサインと捉えられます。企業は将来への期待を持ち、設備投資や事業拡大に積極的になり、雇用が増えることにもつながります。

しかし、物価が急激に上がり続けると、経済は不安定になります。企業は材料費や人件費の高騰に苦しみ、経営が圧迫されます。家計では、同じ金額で買える商品の量が減り、生活は苦しくなります。物価上昇に賃金の上昇が追いつかず、実質的な収入が減ってしまうからです。このような状態が続くと、消費者の購買意欲は冷え込み、経済全体に悪影響を及ぼします。

このため、政府や日本銀行は、物価の安定を保つための政策を実施しています。物価の上がり具合を測る代表的な指標として、消費者物価指数や企業物価指数などがあります。これらの指標は、経済の動きを分析し、将来の経済予測や政策を決める際に役立てられています。例えば、消費者物価指数は、私たちが普段購入する様々な商品やサービスの価格の平均的な変化を示すものです。この指数の上昇率が大きければ、物価上昇率も高いことを意味します。

これらの経済指標を理解することは、経済の現状を正しく把握し、将来に備えるためにとても重要です。物価の上がり下がりの変化は、経済の転換点を示す重要なサインです。常に注意深く観察することで、経済の大きな流れを掴むことができます。経済指標を理解し、経済の動きを的確に把握することで、より良い経済活動を行うことができるのです。

| 物価変動 | 経済への影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 緩やかな上昇 |

|

– |

| 急激な上昇 |

|

– |

| 指標 | 説明 |

|---|---|

| 消費者物価指数 | 私たちが購入する商品やサービスの平均的な価格変化を示す |

| 企業物価指数 | 企業間で取引される商品の価格変化を示す |

将来への展望

将来の物価上昇率の見通しは、世界経済の動きや各国の政策、新しい技術など、様々な要因によって変わってきます。世界規模での取引の広がりや資源価格の変動、気候の変動といった予測しにくい要素が物価上昇に影響するかもしれません。一方で、技術革新による生産性の向上や新しい事業形態の登場は、物価の安定に役立つ可能性も秘めています。

中央銀行によるお金に関する政策や政府の財政政策も物価上昇の行方を左右する重要な要素です。適切な政策運営によって物価上昇を抑え、経済の安定化を図ることが求められます。

人口の増減や人々の行動の変化も物価上昇に影響を与える可能性があります。少子高齢化の進展や人々の価値観の変化は、どのような物やサービスが求められているのかという構造に変化をもたらし、物価に影響を与える可能性も考えられます。たとえば、高齢者が増えると医療や介護サービスへの需要が高まり、関連する商品の価格が上昇する可能性があります。また、若い世代の消費行動の変化は、特定の商品やサービスの需要を押し上げ、物価に影響を与える可能性があります。

加えて、資源価格の変動も物価上昇に大きな影響を与えます。原油や天然ガスなどのエネルギー資源の価格は、世界経済の状況や国際的な紛争などによって大きく変動する可能性があります。資源価格の上昇は、生産コストの増加を通じて物価上昇につながる可能性があります。また、食料品などの生活必需品の価格も、天候不順や国際的な需給バランスの変化などによって変動し、家計に影響を与える可能性があります。

このように、将来の物価上昇率の見通しは複雑な要因が絡み合っているため、常に最新の情報を集め、適切な対策を考えていく必要があります。経済の動きを注意深く観察し、将来の変化に柔軟に対応していくことが大切です。