経済知識

経済知識 流動資産:会社の短期的な体力

流動資産とは、会社が所有する財産のうち、一年以内、もしくは通常の営業活動の周期で現金に換えることが見込まれる財産のことです。これは、会社の短期的な資金力を示す指標とも言えます。具体的には、すぐに使える現金や銀行預金、商品を売った代金である売掛金、販売するために在庫している商品や材料である棚卸資産などが該当します。

これらの財産は、会社の日々の営業活動に欠かせないものです。商品を仕入れたり、販売したり、日々の経費を支払ったりするために使われます。十分な流動資産がなければ、たとえ利益が出ていても、必要な時に現金が足りず、事業を続けることが難しくなることもあります。これは、売上が好調でも、売掛金の回収が遅れたり、棚卸資産が過剰に積み上がったりすることで発生する可能性があります。

反対に、必要以上に多くの流動資産を抱えていると、お金の活用の効率が悪くなり、利益率を下げてしまう可能性も考えられます。例えば、多額の現金をただ銀行に預けていても、大きな利息は期待できません。それよりも、設備投資や新たな事業展開などに投資することで、より大きな利益を生み出すことができるかもしれません。

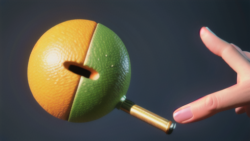

このように、流動資産は多すぎても少なすぎても問題です。会社の規模や業種、経営状況などを考慮しながら、適切な流動資産の管理を行うことが、会社の健全な経営には非常に重要となります。それぞれの資産のバランスを見ながら、売掛金の回収期間を短縮したり、棚卸資産を適正な水準に維持したりするなど、流動資産を効率的に管理することで、会社の資金繰りを円滑にし、安定した経営基盤を築くことができるでしょう。