市場の調和:一般均衡学派入門

投資の初心者

先生、『一般均衡学派』って、何だか難しそうでよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

投資アドバイザー

そうですね。簡単に言うと、経済全体をたくさんの市場のつながりとして見て、全ての市場が同時に均衡状態になるにはどうなれば良いかを考える学派のことです。色々な商品の値段や需要と供給の関係がすべてうまく釣り合う状態を『一般均衡』と言います。

投資の初心者

なるほど。すべての市場が同時に均衡…って、複雑そうですね。もう少し具体的に教えてもらえますか?

投資アドバイザー

例えば、みかんの値段が上がると、みかんの需要は減ってりんごの需要が増えるかもしれません。すると、りんごの値段も上がります。このように、一つの市場の変化が他の市場に影響を与え、最終的に全ての市場が落ち着く点を考えるのが一般均衡学派です。創始者はワルラスという人で、スイスのローザンヌ大学が拠点でした。

一般均衡学派とは。

お金のやり取りに関する言葉で「一般均衡学派」というものがあります。これは、スイスのローザンヌ大学を中心に、フランスの経済学者ワルラスという人が始めた考え方です。ローザンヌ学派とも呼ばれています。ワルラスさんは、色んな市場がお互いにどう影響しあって全体のバランスが決まるかを示す「一般均衡理論」というものを作り上げました。この学派は、この理論を研究の中心としています。

学派の起源

経済学の世界には、様々な考え方をするグループ、いわば流派が存在します。その中で、市場全体を大きな絵のように捉えようとする一派が生まれました。これが一般均衡学派です。この学派は、19世紀後半にスイスのローザンヌ大学で誕生し、フランスの経済学者、レオン・ワルラスによって立ち上げられました。そのため、ローザンヌ学派とも呼ばれています。

ワルラス以前の経済学は、個々の市場、例えば、米の市場や魚の市場といった一つ一つの市場を別々に見ていました。しかしワルラスは、これらの市場がバラバラに存在しているのではなく、互いに影響し合いながら全体として動いていると考えました。米の値段が上がれば、代わりにパンの需要が増えるといった具合です。

ワルラスは数学を使って、この複雑な市場の繋がりを解き明かそうとしました。全部の市場がバランスを取り、落ち着いた状態、つまり均衡状態になるには、どのような条件が必要なのかを数式で表そうとしたのです。これは、当時の経済学ではとても斬新な手法でした。

ワルラスの研究は、物を作る、使う、分け合うといった経済活動全体を理解しようとするものでした。個々の市場を見るだけでなく、経済全体を一つのシステムとして捉えることで、市場メカニズムの全体像を把握しようと試みたのです。

ワルラスは数学を道具として経済学をより科学的なものへと発展させました。複雑な経済現象を分析するための強力な手段を提供したのです。この一般均衡学派の誕生は、経済学の進歩において歴史的な転換点となりました。後の経済学者たちに大きな影響を与え、現代経済学の基礎を築く重要な役割を果たしたのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学派名 | 一般均衡学派(ローザンヌ学派) |

| 創始者 | レオン・ワルラス |

| 誕生地 | スイスのローザンヌ大学 |

| 誕生時期 | 19世紀後半 |

| 主な特徴 | 市場全体を大きな絵のように捉え、個々の市場の相互作用を考慮。均衡状態の条件を数式で表現。 |

| ワルラス以前の経済学との違い | 個々の市場を別々に見ていたのに対し、市場全体の繋がりを分析。 |

| 手法 | 数学を用いて経済現象を分析。 |

| 目的 | 経済活動全体(生産、消費、分配)の理解。市場メカニズムの全体像の把握。 |

| 貢献 | 経済学をより科学的に発展させ、現代経済学の基礎を築く。 |

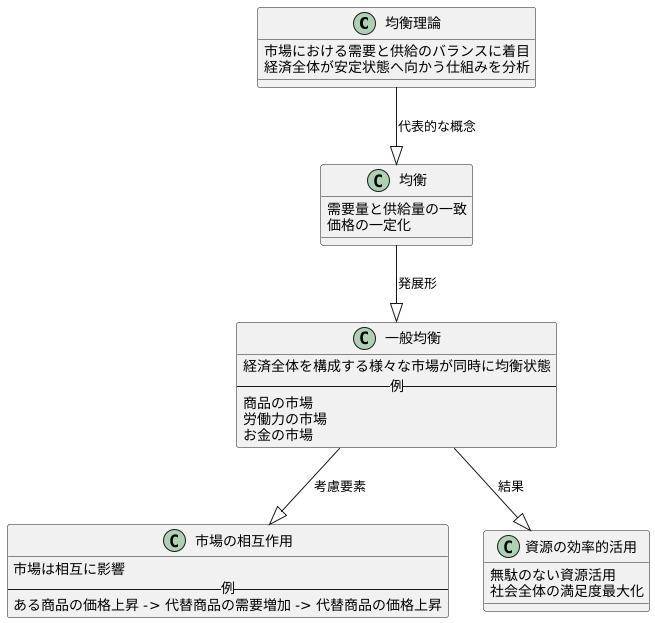

均衡理論の中心概念

経済学における中心的な考え方の一つに、均衡理論があります。これは、市場における需要と供給のバランスに着目し、経済全体がどのように安定状態へ向かうのかを分析する理論です。均衡とは、市場で取引される商品の需要量と供給量が一致し、価格が一定となる状態を指します。

この理論を代表する概念として、「一般均衡」というものがあります。これは、フランスの経済学者レオン・ワルラスによって提唱された考え方で、経済全体を構成する様々な市場、例えば商品の売買が行われる市場や、労働力の需給が決まる市場、お金の貸し借りが行われる市場などが、すべて同時に均衡状態に達した状態を指します。それぞれの市場は独立して存在するのではなく、相互に影響を及ぼし合っています。例えば、ある商品の価格が上昇すると、その商品の代替となる商品の需要が増え、代替商品の価格は上昇するといった具合です。このように、経済全体は複雑につながり合った一つの巨大な組織体として捉えることができます。

一般均衡理論では、この複雑な経済システムを数式を用いて表現し、均衡状態が成立するための条件や、均衡状態における経済の特性を分析します。これは、経済の全体像を把握し、市場メカニズムの相互作用を理解するための重要な枠組みを提供します。

均衡状態では、経済全体で資源が無駄なく活用され、社会全体の満足度が最大になると考えられています。言い換えれば、限られた資源を最も効率的に配分し、人々の幸福を最大限に高める状態が実現されるということです。これは、経済政策の目標設定において重要な指針となります。

ワルラスの功績

レオン・ワルラスは、経済学の歴史において極めて重要な人物であり、その最大の功績は一般均衡理論の体系的な構築にあります。これは、様々な商品やサービス、そして労働や資本といった生産要素が複雑に絡み合った経済全体を、一つの大きなシステムとして捉える画期的な考え方でした。ワルラス以前の経済学は、個々の市場をバラバラに分析するものが主流でしたが、彼は経済を全体的な視点から捉え、市場間の相互作用を考慮することで、経済全体がどのように均衡状態に達するのかを解き明かそうとしたのです。

ワルラスは、この複雑な経済システムを分析するために、数学という強力な道具を用いました。彼は、個々の市場における需要と供給の関係を数式で表し、それらを連立方程式として組み合わせることで、経済全体を表現しました。そして、これらの連立方程式を解くことで、全ての市場が同時に均衡する状態、つまり均衡価格と均衡数量を導き出す方法を開発したのです。これは、当時としては非常に革新的なアプローチでした。

ワルラスが開発したこの均衡理論は、現代経済学の礎石となっています。彼の理論は、後世の経済学者たちによってさらに発展させられ、現代経済学における様々な分析手法の基礎となっています。例えば、経済政策の効果を予測したり、市場の失敗を分析したりする際に、ワルラスの一般均衡理論に基づいたモデルが活用されています。ワルラスの功績は、経済学を科学的な分析手法に基づいた学問分野として確立する上で大きく貢献したと言えるでしょう。

さらに、ワルラスの研究は、市場経済における価格の役割と資源配分の効率性について、より深い理解をもたらしました。彼の理論は、市場における価格が、需要と供給を調整する重要な役割を果たしていることを明らかにしました。価格を通じて、資源が効率的に配分され、社会全体の厚生が最大化されるメカニズムを、ワルラスは見事に解き明かしたのです。この貢献は、現代の市場経済システムの理解にとって不可欠なものです。彼の先駆的な研究は、経済学の発展に計り知れない影響を与え、現代社会の繁栄を支える理論的基盤となっています。

| 貢献 | 説明 |

|---|---|

| 一般均衡理論の構築 | 経済全体を一つのシステムとして捉え、市場間の相互作用を考慮することで、経済全体が均衡状態に達する仕組みを解明。 |

| 数学的手法の導入 | 需要と供給の関係を数式化し、連立方程式を用いて均衡価格と均衡数量を導き出す方法を開発。 |

| 現代経済学の礎 | ワルラスの理論は現代経済学の様々な分析手法の基礎となり、経済政策の効果予測や市場の失敗分析などに活用。 |

| 価格メカニズムの解明 | 市場における価格が需要と供給を調整する役割を明らかにし、資源の効率的配分と社会全体の厚生最大化のメカニズムを解明。 |

後世への影響

後の世への影響について掘り下げて考えてみましょう。一般均衡理論は、経済学という学問の土台を築き、その後の発展に大きな影響を与えました。特に、ケネス・アロー氏やジェラール・ドブルー氏といった著名な経済学者は、ワルラス氏の理論をより精緻なものへと発展させ、一般均衡という状態が存在し、そしてそれが安定しているということを数学的に証明しました。彼らの研究は、一般均衡理論を確固たる理論として確立することに大きく貢献したのです。

この理論は机上の空論ではなく、現実世界の問題解決にも役立っています。例えば、国の政策立案において、税金を変えたり、公共事業を行ったりした場合に経済全体にどのような影響が出るかを分析するために使われています。一般均衡モデルと呼ばれる分析手法を使うことで、政策の効果を事前に予測し、政策の良し悪しを判断することが可能になるのです。これは、政策担当者にとって非常に重要な情報源となり、より良い政策立案に役立っています。

一般均衡理論の影響は、経済学という分野だけに留まりません。他の様々な分野にも波及し、学問全体の発展に貢献しています。例えば、金融市場の分析や、国際貿易の研究など、経済学以外の分野でも応用されています。

現代経済学において、一般均衡理論は必要不可欠な基礎理論となっています。経済の仕組みを理解し、将来を予測するためには、この理論を学ぶことが非常に重要です。複雑な経済現象を紐解く鍵となるこの理論は、現代社会を理解する上でも重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 影響の範囲 | 具体的な影響 | 主要人物/モデル |

|---|---|---|

| 経済学の土台 | 経済学の土台を築き、その後の発展に大きな影響 一般均衡という状態の存在と安定性を数学的に証明 |

ケネス・アロー、ジェラール・ドブルー |

| 現実世界の問題解決 | 国の政策立案(税金、公共事業など)における影響分析 政策効果の事前予測と良し悪しの判断 |

一般均衡モデル |

| 他分野への波及 | 金融市場の分析、国際貿易の研究など | – |

| 現代経済学 | 必要不可欠な基礎理論 経済の仕組みの理解、将来予測 |

– |

限界と課題

経済の様々な市場が相互に影響し合い、全体として均衡状態となる仕組みを解き明かす一般均衡理論は、経済学における重要な分析道具です。しかし、この理論にはいくつかの限界と課題が存在します。現実の経済は、理論モデルが想定するほど単純ではありません。人間行動の複雑さ、企業間の競争、技術革新、自然災害といった予測不能な出来事など、様々な要因が経済に影響を及ぼします。一般均衡理論では、これらの要素を全て考慮することは難しく、モデルの単純化は現実との乖離を生む可能性があります。

特に、情報の非対称性は大きな問題です。売り手と買い手が持つ情報に差がある場合、市場は効率的に機能しません。例えば、中古車市場では、売り手は車の状態について買い手よりも多くの情報を持っているため、質の悪い車が売買される可能性があります。このような情報の非対称性は、一般均衡理論では十分に考慮されていません。

さらに、市場の不完全性も重要な課題です。独占や寡占といった市場構造、外部経済効果、公共財の存在など、市場が完全競争の状態から乖離している場合、均衡の達成や安定性が阻害される可能性があります。

また、一般均衡理論は高度な数学を用いるため、理解や応用が難しいという側面もあります。専門家でなければ、理論の内容を理解することは容易ではなく、政策立案者にとっても、一般均衡理論を実際の政策に適用することは困難です。

加えて、一般均衡理論は静的な均衡状態を分析するには適していますが、経済の動的な変化や成長を捉えるには不十分です。技術革新や人口増加といった長期的な変化は、静的なモデルでは分析できません。

これらの限界を克服するために、近年では、動学的一般均衡モデルや計算可能な一般均衡モデルなど、より現実的な経済を分析するための新たなモデル開発が進められています。これらのモデルは、経済の複雑な仕組みをより正確に捉え、経済政策の効果をより適切に評価することを可能にするでしょう。今後の研究の進展により、これらのモデルがさらに発展し、経済学の発展に貢献することが期待されます。

| 一般均衡理論の限界と課題 | 詳細 |

|---|---|

| 現実の経済の複雑性 | 人間行動の複雑さ、企業間の競争、技術革新、自然災害などはモデルで考慮しきれない。 |

| 情報の非対称性 | 売り手と買い手の情報格差により市場の効率性が低下する(例:中古車市場)。 |

| 市場の不完全性 | 独占・寡占、外部経済効果、公共財の存在などにより均衡の達成や安定性が阻害される。 |

| モデルの複雑さ | 高度な数学を用いるため、理解や応用が難しい。 |

| 静的な分析の限界 | 経済の動的な変化や成長(例:技術革新、人口増加)を捉えられない。 |