国の借金、大丈夫? 公的債務残高を理解する

投資の初心者

『公的債務残高』って、国の借金の残高のことですよね?具体的にどのようなものなのですか?

投資アドバイザー

そうだね。国が歳入よりも歳出が多いと財政赤字になるよね。その赤字を補うために国は国債という借金証書を発行して、お金を借りるんだ。この発行済みの国債の残高のことを『公的債務残高』と言うんだよ。

投資の初心者

なるほど。つまり、毎年国債を発行するたびに、公的債務残高は増えるということですか?

投資アドバイザー

その通り。毎年赤字になれば、それだけ借金が増えていくことになる。ただし、国債には満期があるので、期限が来たら国は返済する必要がある。また、財政黒字になれば、その黒字分を借金の返済に充てることもできるんだよ。

公的債務残高とは。

国の借金の残高のことを『公的債務残高』といいます。これは、国の予算が足りない時に発行される国債の残高のことです。政府債務残高とも呼ばれます。

国の借金の正体

国の借金、正式には公的債務残高と呼ばれるものについて、詳しく見ていきましょう。これは、国が国民のための支出を賄うため、資金を調達するために発行した国債の積み重ねです。

国は、毎年、予算を組んで収入と支出の計画を立てています。この収入の多くは、国民や企業から集められる税金です。もし、計画していた支出が税金の収入を上回ってしまった場合、その差額を埋めるために国債を発行します。

この国債は、いわば国の借用書のようなものです。国は、「将来、集めた税金で必ず返します」という約束をして、投資家にお金を貸してもらいます。そして、この借りたお金と利子を合わせて将来返済するのです。

毎年、国の支出が税収を上回り、その不足分を国債で補填し続けると、借金の残高はどんどん増えていきます。これは、家計で例えると、毎月の収入よりも支出が多く、その不足分を借金で補っている状態とよく似ています。

借金が少額であれば大きな問題にはなりませんが、雪だるま式に膨らんでいくと、返済が非常に難しくなります。家計の場合、借金返済の負担が大きくなり、生活が苦しくなるように、国の場合も、借金、つまり公的債務残高が増え続けると、国民生活に大きな影響を与える可能性があります。

例えば、借金の返済に多くの税金が使われるようになると、教育や福祉、社会保障といった他の大切な政策に使えるお金が少なくなってしまうかもしれません。また、国の信用が失墜し、更なる資金調達が難しくなることも考えられます。

だからこそ、公的債務残高の推移を注意深く観察し、国の財政が健全かどうかを常に判断することが重要なのです。

| 項目 | 説明 | 家計との analogy |

|---|---|---|

| 国の借金(公的債務残高) | 国が資金調達のため発行した国債の累積額 | 家計の借金 |

| 国債 | 国の借用書。将来の税収で返済することを約束する。 | 借用書 |

| 歳入 | 主に国民や企業から集められる税金 | 毎月の収入 |

| 歳出 | 国の支出 | 毎月の支出 |

| 歳入<歳出 | 財政赤字。不足分を国債発行で補填。 | 収入<支出となり、借金が増える |

| 借金増加の影響 |

|

|

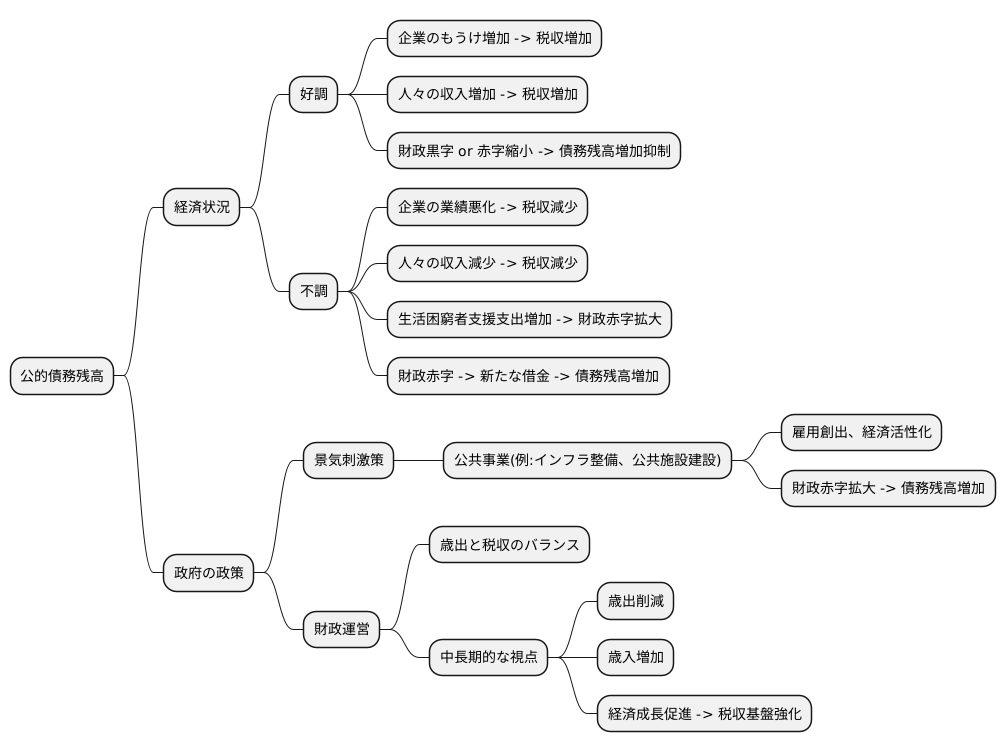

債務残高の増減要因

国の借金の残高である公的債務残高は、経済の状況と政府の政策によって増えたり減ったりします。経済が好調な時は、企業のもうけが増え、人々の収入も増えるため、税金がたくさん集まります。このため、国の収入が支出を上回り、財政黒字となるか、あるいは財政赤字が縮小します。その結果、新たに借金をする必要性が減り、債務残高の増加は抑えられます。

反対に、経済が不調な時は、企業の業績が悪化し、人々の収入も減るため、税収が少なくなります。また、生活に困っている人を助けるための支出が増えることもあります。そのため、国の支出が収入を上回り、財政赤字が拡大します。この赤字を埋めるために国は新たに借金をする必要があり、債務残高は増加することになります。

政府は景気を良くするために、公共事業などにお金を使う政策を行うことがあります。例えば、道路や橋などのインフラ整備や、学校や病院などの公共施設の建設などが挙げられます。これらの事業は、雇用を生み出し、経済活動を活発化させる効果があります。しかし、このような政策は一時的に財政赤字を拡大させる可能性があり、債務残高を増加させる要因となることを忘れてはなりません。

政府は、経済の状況をしっかりと見極め、財政支出と税収のバランスを適切に保つ必要があります。景気を良くするための政策は重要ですが、将来世代に大きな借金を背負わせないよう、慎重な財政運営を行うことが求められます。将来世代への負担を軽くするためにも、中長期的な視点に立った計画的な財政運営が必要です。具体的には、歳出の無駄をなくす、歳入を増やすための工夫をするなど、様々な取り組みが求められます。また、経済成長を促す政策を通じて税収基盤を強化することも重要です。

日本の債務残高の現状

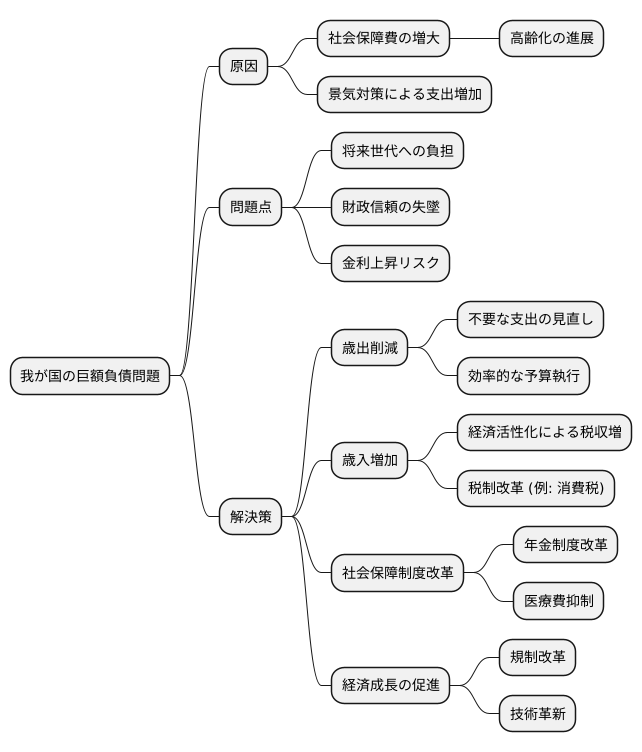

我が国の抱える負債の現状は、他の先進諸国と比べても極めて深刻な状況にあります。社会の高齢化が進むにつれて、年金や医療といった社会保障にかかる費用が増大していること、そして景気を立て直すために行われた対策による支出の増加が、主な理由として挙げられます。

これほど巨額の負債は、将来を担う世代への重荷となるばかりでなく、国の財政に対する信頼を失わせる要因にもなりかねません。また、金利上昇といった経済的なリスクも懸念されます。健全な財政を取り戻すためには、早急な対策が必要です。支出を減らすこと、そして歳入を増やすことなど、根本的な改革が求められます。

現状を放置すれば、将来の世代に大きな負担を押し付けることになりかねません。社会保障制度を持続可能なものとするために、社会保障制度の見直しや経済成長を促す政策など、様々な対策を同時に進めていく必要があります。

歳出削減については、不要な支出を見直すとともに、効率的な予算執行を徹底することが重要です。歳入増加については、経済活動を活発化させ、税収を増やす努力が必要です。同時に、消費税などの税制についても、国民負担の公平性を考慮しながら、議論を進める必要があります。

持続可能な社会保障制度の構築は、将来世代の安心を確保するために不可欠です。年金制度の改革や医療費の抑制など、痛みを伴う改革も必要となるでしょう。しかし、将来世代への負担を軽減するためには、避けて通れない課題です。また、経済成長は、財政健全化の鍵となります。規制改革や技術革新の促進など、経済の活力を高める政策を積極的に展開していく必要があります。

債務残高と経済成長

国の借金、つまり債務残高が増え続けると、私たちの暮らしや将来に大きな影響を与える可能性があります。ちょうど、家計で借金が増えすぎると生活が苦しくなるのと同じです。国の場合、過剰な債務は経済の成長を妨げる大きな要因となります。

まず、高い債務残高は、人々に将来への不安を与えます。将来、税金が上がったり、年金や医療などの社会保障が減らされるのではないかと心配になり、お金を使うのを控えようとします。企業も、将来の負担増を予想して設備投資などを控えるようになり、経済全体の活力が失われていきます。

さらに、借金は利息を支払わなければなりません。国の場合、国債の利払いに多くの税金が使われることになります。これは、教育や道路、橋などのインフラ整備、科学技術開発といった、未来への大切な投資に使えるお金が減ってしまうことを意味します。

経済をしっかりと成長させ続けるためには、健全な財政運営を心がけ、債務残高の増加を抑えることが非常に重要です。健全な財政とは、収入と支出のバランスをうまく取り、無駄な支出を減らす努力をすることです。また、歳入を増やすためには、経済を活性化し、税収基盤を拡大していく必要があります。

私たちの子供や孫の世代が安心して暮らせる社会を築くためには、経済成長と財政の健全化を両立させる必要があります。目先の利益にとらわれず、将来を見据えた政策を立案し、実行していくことが求められます。未来への責任を果たすためにも、私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、共に考えていくことが大切です。

| 国の債務残高増加による影響 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 家計への影響 | 将来の税金上昇や社会保障削減への不安から消費が抑制される |

| 企業への影響 | 将来の負担増を予想し、設備投資等を控えるため経済全体の活力が失われる |

| 国への影響 | 国債の利払いに多くの税金が使われ、教育やインフラ整備、科学技術開発といった未来への投資が抑制される |

| 経済への影響 | 経済成長を妨げる |

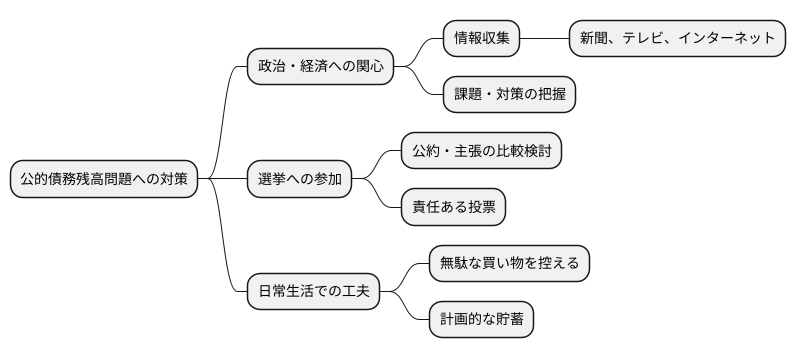

私たちにできること

国の借金である公的債務残高の増大は、将来の私たちの暮らしに大きな影響を与える可能性がある深刻な問題です。この問題は、一部の人々だけの問題ではなく、国民一人ひとりが真剣に向き合い、考え、行動していく必要があるのです。

まず政治や経済の動きに関心を持ち、何がどのように決められているのかを理解することが大切です。新聞やテレビ、インターネットなど様々な情報源を活用し、国や地方自治体の財政状況を把握するようにしましょう。難しい専門用語を全て理解する必要はありません。まずは何が課題となっているのか、どのような対策が議論されているのかを大まかに掴むだけでも、状況を理解する上で大きな助けとなるでしょう。

そして、選挙は私たちの意思を政治に反映させる貴重な機会です。選挙公約や候補者の主張をしっかりと比較検討し、責任ある選択をすることが重要です。財政健全化に真剣に取り組む姿勢を示す候補者を選ぶことは、将来の世代のためにも非常に大切な行動と言えるでしょう。

さらに、私たち自身の日常生活における行動も、国の財政に間接的に影響を及ぼします。無駄な買い物を控える、必要なものを見極めて購入する、といった日々の小さな心がけの積み重ねが、国の財政負担の軽減に繋がる可能性があるのです。将来の年金や医療制度の変更も視野に入れ、計画的に貯蓄に励むことも重要です。

公的債務残高の問題は、政府の責任だと考えている人もいるかもしれません。しかし、私たち国民一人ひとりの意識と行動が変わらなければ、この問題は解決しないでしょう。未来の子供たちのために、持続可能な社会を築き上げていくためにも、私たち一人ひとりが責任感を持って、この問題に立ち向かう必要があるのです。

未来への責任

私たちが享受している豊かな暮らしは、未来へのツケを先送りすることで成り立っている側面があることを忘れてはなりません。現在、国の借金である公的債務残高は巨額に上り、この負担は、これからを生きる子供や孫の世代に重くのしかかる可能性があります。将来世代が安心して暮らせる社会を築くためには、私たちが責任を持って、財政の立て直しに取り組む必要があります。

財政問題は、様々な要因が複雑に絡み合った難しい問題です。歳入と歳出のバランス、社会保障制度の維持、経済成長など、多角的な視点から検討し、解決策を探る必要があります。しかし、難しさゆえに無関心でいることは許されません。問題の深刻さを理解し、私たち一人ひとりが当事者意識を持つことが大切です。未来を担う世代に、過大な負担を強いることなく、豊かな社会を引き継ぐためには、私たち自身がまず問題意識を持ち、行動していくことが重要です。

具体的には、国や地方自治体の財政状況について理解を深めることから始めましょう。公開されている資料を読んだり、セミナーに参加したりするなど、様々な方法があります。また、政治への関心を高め、選挙を通じて自分の意思を反映させることも重要です。そして、日常生活の中でも、無駄な支出を抑えたり、資源を大切に使うなど、小さなことからできることを実践していくことが大切です。未来への責任を自覚し、持続可能な社会の実現に向けて、共に努力していきましょう。未来を担う世代のために、今、私たちができることを真剣に考え、行動に移す時が来ています。未来への責任を自覚し、共に明るい未来を築いていきましょう。

| 問題点 | 解決策 | 行動 |

|---|---|---|

| 巨額の公的債務残高による将来世代への負担 | 財政の立て直し | 財政状況の理解、政治参加、日常生活での節約 |

| 財政問題の複雑さ、無関心 | 多角的な視点からの検討、当事者意識 | 情報収集、問題意識の向上 |