国の財政赤字:その仕組みと影響

投資の初心者

先生、「財政赤字」ってよく聞くんですけど、難しそうでよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

投資アドバイザー

そうだね。「財政赤字」とは、国のお金の出入りで、出ていくお金が入ってくるお金より多くなってしまった状態のことだよ。例えば、国が公共事業などにお金を使うことを「歳出」と言うんだけど、この歳出が、国民から集めた税金などの収入より多くなった時に「財政赤字」になるんだ。

投資の初心者

なるほど。つまり、国がお金を使いたいのに、税金などの収入が足りないから赤字になってしまうんですね。家計で考えると、収入より支出が多いと赤字になるのと同じような感じでしょうか?

投資アドバイザー

その通り!まさに家計の赤字と同じように考えられるよ。国の場合、財政赤字を解消するために、国債を発行して資金を調達したり、歳出を減らすための政策をとったりするんだ。

財政赤字とは。

国の財布のやりくりについて、『財政赤字』という言葉があります。これは、国が使うお金が、国民から集めた税金よりも多くなってしまうことを指します。つまり、国の収入よりも支出が多くなってしまった状態のことです。

財政赤字とは

国の財布の収入と支出のバランスが崩れ、支出が収入を上回ってしまった状態を、財政赤字といいます。収入にあたるのは、主に国民から集められた税金です。一方で、支出には、国民の生活を守るための社会保障費や、景気を良くするための公共事業費、国を守るための防衛費など、様々なものがあります。

近年、社会保障費の負担が増えていることが、財政赤字の大きな要因の一つです。高齢化が進むにつれ、年金や医療、介護といった社会保障サービスを利用する人が増え、それに伴って支出も増加しています。また、景気が低迷した際には、景気を立て直すために公共事業などへの支出を増やすことがあります。これも財政赤字を拡大させる要因となります。

赤字になったからといって、すぐに国の運営が行き詰まるわけではありません。赤字を補うために、国は国債という借金を発行し、資金を調達します。これはいわば、将来の国民からの借金であり、この借金が積み重なっていくと、国の財政は苦しくなり、将来世代に大きな負担を強いることになります。

財政赤字は必ずしも悪いものではありません。不況の際に、一時的に支出を増やし景気を刺激することは、経済の回復を促す上で必要な場合もあります。しかし、慢性的な赤字は、国の信用を落とし、金利の上昇や通貨の価値を下げるなどのリスクも高めます。

財政赤字の大きさやその原因をきちんと把握し、収入と支出のバランスを保つよう、計画的に財政を運営していくことが、国の経済の安定には欠かせません。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 財政赤字 | 国の収入(主に税金)が支出を下回っている状態 |

| 収入 | 主に国民から集められた税金 |

| 支出 | 社会保障費、公共事業費、防衛費など |

| 財政赤字の要因 | 高齢化による社会保障費の増加、景気低迷時の公共事業費の増加など |

| 赤字の補填方法 | 国債(将来世代からの借金)の発行 |

| 国債の影響 | 借金の積み重ねにより、将来世代への負担増、国の財政悪化 |

| 財政赤字の功罪 | 不況時の景気刺激策として有効な場合もあるが、慢性化すると国の信用低下、金利上昇、通貨価値下落のリスク |

| 財政運営の重要性 | 赤字の大きさや原因を把握し、収入と支出のバランスを保つ計画的な運営が必要 |

財政赤字の発生原因

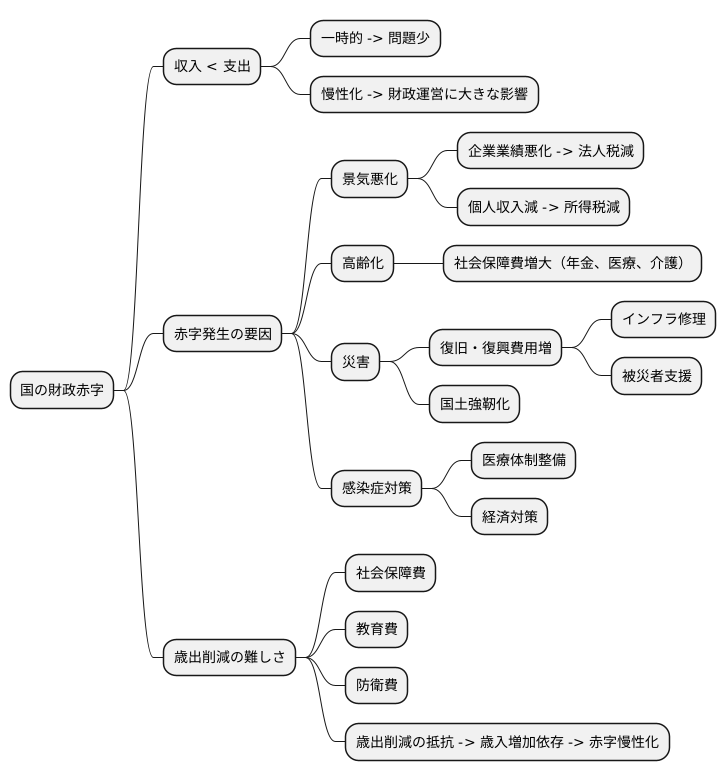

国の財政が赤字になる原因は、収入より支出が多くなる時に起こります。これが一時的なものであれば問題も少ないですが、慢性的に赤字の状態が続くと、国の財政運営に大きな影響を与えます。赤字の発生には、様々な要因が複雑に絡み合っています。

まず、景気が悪くなると、国の主な収入源である税金が減ってしまいます。不景気になると、企業の業績が悪化し、法人税の収入が減ります。同時に、人々の収入も減るため、所得税の収入も減少します。こうして、国の収入が大きく減ってしまうのです。

次に、国民の高齢化が進むと、年金や医療、介護といった社会保障にかかる費用が増大します。高齢化は止めることが難しいため、社会保障費の増加は避けられない問題であり、財政を圧迫する大きな要因となっています。

また、予期せぬ大きな災害が発生した際には、復旧や復興のために多額の費用が必要になります。道路や橋、建物などのインフラを修理したり、被災者を支援するためのお金が必要となるため、国の支出が急増します。さらに、国土強靭化のための公共事業費なども、財政赤字を拡大させる原因となります。近年では、新型のウイルス感染症への対策として、医療体制の整備や、経済対策などにも多くの費用がかかり、多くの国で財政赤字が拡大しました。

歳出、つまり支出を減らすことも容易ではありません。歳出には、社会保障費の他に、教育費や防衛費など、国民生活にとって必要不可欠なものが多く含まれています。これらの費用を安易に削減することは難しく、一度増えた歳出を減らすことは政治的にも大きな抵抗があります。そのため、歳出を減らすよりも、歳入、つまり収入を増やすことに頼ってしまい、財政赤字が慢性化する構造的な問題に陥る危険性が高まります。

財政赤字の影響

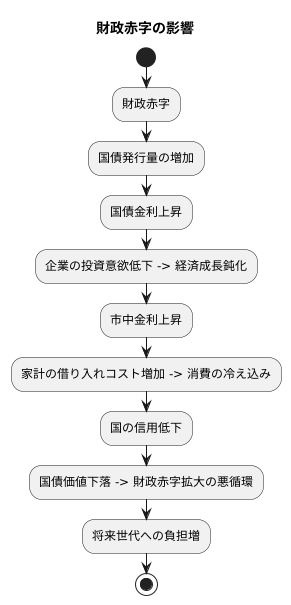

国の財政が赤字の状態、つまり歳入が歳出を下回る状態が続くと、経済全体に様々な影響が生じます。まず、財政赤字を穴埋めするために国が発行する国債の量が増えます。国債は国民や企業からお金を借りるしくみであり、多くの国債が発行されると、お金を貸す側はより高い利息を求めるようになります。これが国債の金利上昇につながります。金利が上がると、企業は借り入れによる事業への投資に慎重になり、設備投資や新規事業展開を控えるようになります。その結果、経済全体の活力が低下し、経済成長が鈍化する可能性があります。

また、国債を発行して資金を集めることは、市場全体のお金の需要を増やすことになります。お金の需要が増えれば、当然お金の値段、つまり金利も上昇します。この市中金利の上昇は、住宅ローンや自動車ローンなど、家計の借り入れにも影響を与えます。金利が上がれば毎月の返済額が増え、家計の負担が大きくなります。結果として消費が冷え込み、経済活動の停滞につながる可能性も考えられます。

さらに、過剰な財政赤字は、その国の信用を落とすことにつながります。財政状況が悪化すれば、国債の償還、つまり借金の返済が滞るのではないかという不安が生じ、国債の価値が下落します。国債の価値が下落すると、より高い金利でなければ国債は売れなくなり、さらなる財政赤字の拡大につながる悪循環に陥る危険性があります。

そして、財政赤字が積み重なり、国の借金が増え続けると、将来世代に大きな負担を負わせることになります。将来世代は、過去の借金の返済のために、税金を多く納めたり、社会保障サービスの縮小を受け入れたりする必要が出てくるかもしれません。特に、子どもの数が減少し、高齢者の割合が増える日本では、働く世代が少なくなるため、将来世代への負担がより大きくなることが懸念されています。

このように財政赤字は、経済全体、家計、そして将来世代に大きな影響を及ぼします。財政赤字への対策は、経済成長への影響や将来世代への負担を慎重に考慮しながら、適切に進める必要があります。

財政赤字への対策

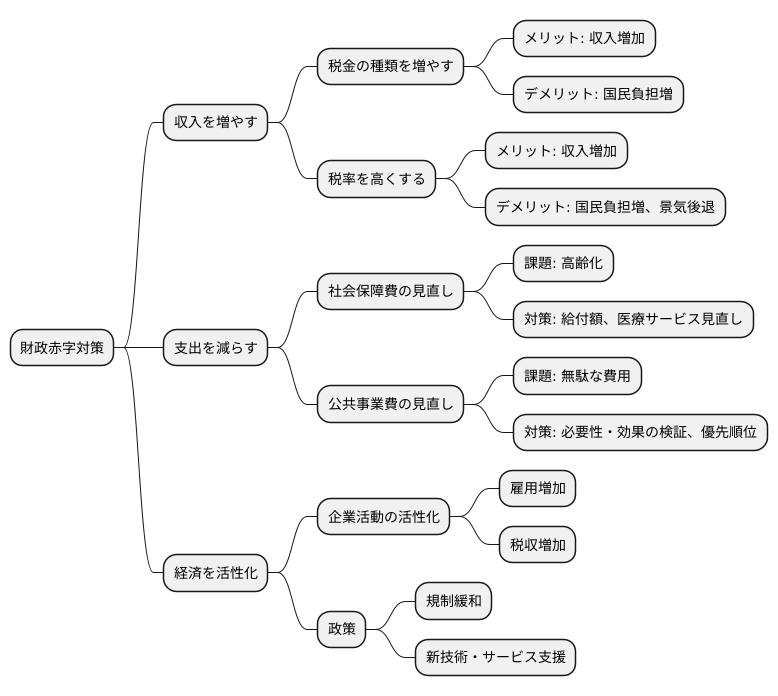

国の財政が赤字の状態にある時、その対策として主に二つの方法が考えられます。一つは収入を増やすことで、もう一つは支出を減らすことです。

収入を増やす方法としては、税金の種類を増やす、あるいは税率を高くすることが考えられます。新しい税金を導入すれば、すぐに収入は増えますが、国民の負担も増えることになります。また、税率を高くする場合も同様に、国民の負担が増え、家計の支出を抑えようとする動きが強まるため、経済活動全体が冷え込んでしまう危険性があります。そのため、税金に関する対策は、景気の状態をよく見極めながら慎重に進める必要があります。

支出を減らす方法としては、社会保障に関する費用や公共事業の費用を見直すことが考えられます。社会保障費の見直しは、高齢化が進む中で特に重要な課題です。高齢化が進むと、年金や医療費などの社会保障にかかる費用は増加するため、将来世代への負担を軽減するためにも、給付額や医療サービスの内容などを検討する必要があります。公共事業については、本当に必要なものを見極め、無駄な費用をなくすことで、財政の健全化を目指します。限られた予算の中で、効率的に資金を使うことが重要です。事業の必要性や効果をしっかりと見極め、優先順位をつけていく必要があります。

また、経済を活性化することも財政赤字対策として重要です。経済が成長すれば、企業の活動が活発になり、雇用も増えることで、税収の増加につながります。より多くの税収を得ることができれば、財政赤字を減らすことができます。経済を活性化させるためには、企業がより活動しやすい環境を作るための規制緩和や、新しい技術やサービスを生み出すための支援など、民間企業の活力を高める政策が重要になります。

財政赤字への対策は、国民にとって負担の大きいものとなる場合もありますが、将来世代に負担を先送りしない、持続可能な社会を作るためには、避けては通れない重要な課題です。

日本の財政赤字

我が国は、先進諸国の中でも特に財政の赤字が深刻な国の一つです。少ない子供の数と高齢者の増加が進むにつれて、社会保障に使うお金が膨らんでいること、景気を良くするための対策を何度も行ったために支出が増えていることなどが主な原因です。我が国の財政赤字は、国内で一年間に生産されるモノやサービスの合計金額(国内総生産)と比べた割合が非常に高く、世界各国からも心配されています。莫大な財政赤字は、国が発行する借金の残高の増加につながり、国の借金残高は国内総生産と比べた割合で世界最大となっています。このような状態は、これから生まれてくる世代に大きな負担を強いることになりかねず、財政を健全な状態にするための取り組みが急務となっています。政府は、支出を減らすことや収入を増やすこと、経済を成長させることなど様々な対策に取り組んでいますが、財政赤字を縮小するのは簡単ではありません。支出を減らすことは国民の生活への影響が大きく、反対する人も多いため、根本的な改革を行うのが難しい状況です。収入を増やす策として、商品の購入時に支払う税金の割合の引き上げも行われましたが、経済への影響も考える必要があり、さらに税金を増やすことには慎重な判断が求められます。経済が成長することは税金の収入増加につながるため、経済を活性化させるための取り組みも重要ですが、長く続く持続的な成長を実現するためには、経済の仕組みを変えるなどの根本的な対策が必要です。我が国の財政赤字問題は、国民全体で真剣に取り組むべき課題であり、これから生まれてくる世代のために、長く続けられる財政運営を実現することが求められています。

| 問題 | 原因 | 対策 | 課題 |

|---|---|---|---|

| 深刻な財政赤字 |

|

|

|