投資超過主体の役割:経済を動かす原動力

投資の初心者

先生、『投資超過主体』って、よくわからないのですが、簡単に教えてもらえますか?

投資アドバイザー

いいかい?簡単に言うと、お金を使う方が、もらうお金より多い人たちのことだよ。たとえば、新しい工場を建てるために銀行からお金を借りる会社とか、国民のために道路や橋を作るためにお金を使う政府とかが、投資超過主体にあたるね。

投資の初心者

なるほど。お金を使う方が多いと、借金が増えるってことですね。でも、どうして『投資超過』って言うんですか?

投資アドバイザー

いいところに気がついたね。会社が工場を建てたり、政府が道路を作ったりするのは、将来もっとお金を稼ぐため、つまり投資のためにお金を使っているからだよ。だから『投資超過』って言うんだ。もちろん、必ずしも将来儲かるわけではないけどね。

投資超過主体とは。

『投資超過主体』とは、投資に関する言葉で、収入よりも支出が多い経済部門のことを指します。企業や政府、海外などがこれにあたり、赤字主体とも呼ばれます。

投資超過主体の定義

投資超過主体とは、収入よりも支出が多い経済主体のことを指します。言い換えれば、お金を稼ぐよりも使う方が多い状態です。このような状態は、一見すると良くないように思われますが、必ずしも悪いことではなく、むしろ経済を活性化させる重要な役割を担っています。

例えば、企業を考えてみましょう。企業は事業を拡大するために、新しい工場を建てたり、最新の機械を導入したりする必要があります。このような設備投資には多額の費用がかかります。そのため、一時的に支出が収入を上回り、投資超過の状態になることは珍しくありません。しかし、これらの投資は将来の生産性向上や収益増加につながり、長期的な成長の基盤となります。

また、政府も投資超過主体となることがあります。政府は、道路や橋などの公共事業や、教育や医療などの社会福祉に資金を投入することで、国民生活の向上を図っています。これらの支出は、国民経済全体への波及効果が大きく、経済成長を支える重要な役割を果たしています。

さらに、貿易においても投資超過の状態が見られます。ある国が輸入超過、つまり輸入額が輸出額を上回っている場合、その国は海外に対して投資超過主体となります。これは、海外からの資金を借り入れて輸入を賄っている状態を意味します。

このように、企業、政府、そして国全体も、状況によっては投資超過主体となることがあります。彼らは必要な資金を借り入れることで支出を賄い、経済活動を活発化させる原動力となっています。投資超過自体は、経済成長の過程で自然に発生するものであり、健全な経済活動の証とも言えるでしょう。

| 経済主体 | 投資超過の例 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 企業 | 工場建設、設備投資 | 生産性向上、収益増加、長期的な成長 |

| 政府 | 公共事業(道路、橋など)、社会福祉(教育、医療など) | 国民生活の向上、経済成長 |

| 国(貿易) | 輸入超過 | 海外からの資金調達、国内消費 |

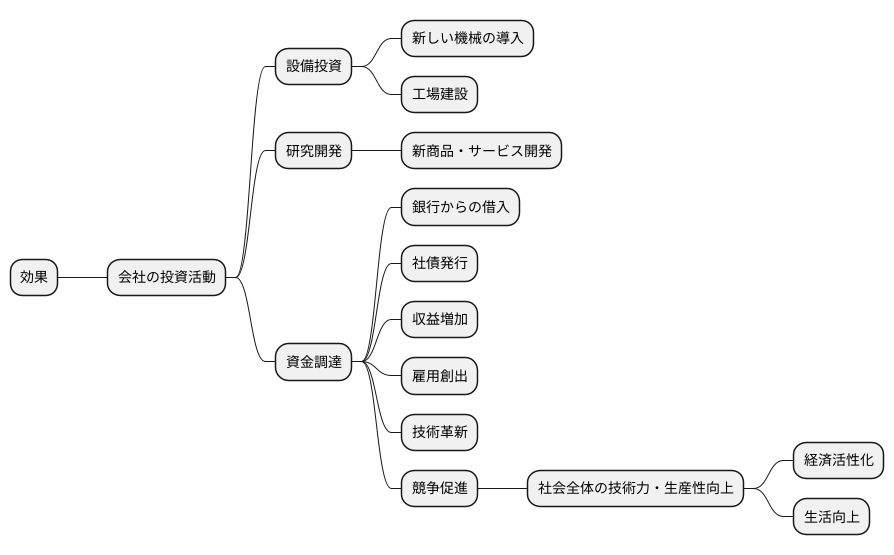

企業の役割

会社は、事業を大きくしたり新しい技術を生み出すために、お金を使う重要な役割を担っています。将来の成長を見込んで、積極的に設備投資や研究開発にお金を使います。新しい機械を導入したり、工場を建てたり、新しい商品やサービスを生み出すための研究にお金を投じるのです。

このような投資を行う際、会社が持っているお金だけでは足りない場合があります。そのような時は、銀行からお金を借りたり、社債を発行して広くお金を集めたりします。そうすることで、一時的には支出が増えてしまいますが、新しい事業や技術革新がうまくいけば、将来は収益が増え、経済全体を大きくすることに繋がります。

例えば、新しい工場を建てれば、そこで働く人が必要になります。そのため、雇用が生まれ、地域にお金が回り、経済が活発になります。また、今までにない革新的な技術を開発できれば、少ない労力で多くの商品を作れるようになったり、今までなかった新しい市場を生み出すこともできます。

さらに、会社が投資を行うことで、競争が促進されます。他の会社も負けじと新しい技術や商品を開発しようと努力するため、社会全体の技術力や生産性が向上し、より良い商品やサービスが消費者に提供されるようになります。これは、経済の活性化や人々の生活の向上に大きく貢献します。このように、会社が行う投資活動は、経済を成長させるための原動力と言えるでしょう。

政府の役割

国民の暮らしを支え、より良くしていくために、政府には大切な役割があります。公共事業や社会福祉といった活動を通して、人々の生活の安定と向上を目指しているのです。例えば、道路や橋などのインフラ整備は、人や物がスムーズに移動できるようになり、経済活動を活発にします。教育や医療、福祉といったサービスは、国民の健康や生活の質を高める上で欠かせません。これらの事業には莫大な費用がかかりますが、政府は税金などを活用して、必要な資金を確保し、国民生活の基盤を支えているのです。

景気が低迷し、経済全体が停滞している時には、政府は公共事業への投資を増やすことがあります。道路や橋の建設、公共施設の改修といった事業に投資することで、建設業や関連産業で雇用が生まれます。そして、雇用が増えることで人々の所得が増え、消費活動が活発になり、景気の回復につながるのです。これは、政府が景気を刺激する一つの方法です。

しかし、公共事業などへの支出を増やすと、財政赤字が拡大する可能性があります。財政赤字は国の借金のようなもので、将来の世代に負担を負わせる可能性があるため、適切な財政運営を行うことが重要です。歳入と歳出のバランスを考え、無駄な支出を抑えながら、必要な投資を行う必要があります。例えば、老朽化したインフラの改修は、災害への備えを強化し、国民の安全を守る上で欠かせません。また、教育への投資は、未来を担う人材を育成し、経済成長の基盤を築くことに繋がります。政府は、限られた財源を有効に活用し、国民生活の向上と経済の安定的な成長に貢献していく必要があります。

| 役割 | 活動内容 | 目的 | 財源 | 景気対策 | 注意点 | 必要な投資 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国民生活の安定と向上 | 公共事業(インフラ整備、教育、医療、福祉など) | 生活の質の向上、経済活動の活性化 | 税金 | 公共事業への投資拡大による雇用創出と景気刺激 | 財政赤字の拡大 | 老朽化インフラ改修、教育投資 |

海外との関係

海外との繋がりは、一国の経済に大きな影響を与えます。特に、モノやサービスの輸出入は、国の経済活動を活性化させる上で重要な役割を担っています。海外との取引において、輸入が輸出を上回る状態、つまり輸入超過の状態にある国は、投資超過主体となります。これは、国内で生産される量よりも多くのモノやサービスを海外から購入していることを意味します。

輸入超過は、国内の消費需要を満たすという側面があります。国内で生産できない、あるいは生産コストが高いモノを海外から輸入することで、人々の多様なニーズに応えることができます。例えば、気候や土壌の関係で国内では栽培できない果物や野菜を輸入することで、食生活を豊かにすることができます。また、海外から輸入することで、国内では手に入らない先進技術や高品質な製品を消費者に提供することもできます。このように、輸入超過は人々の生活水準の向上に貢献しています。

さらに、輸入超過は海外の生産活動を支えることにも繋がります。ある国がモノやサービスを輸出することで得た利益は、その国の経済成長を促し、雇用を創出します。逆に言えば、輸入超過国は、海外の経済成長を支えているとも言えます。例えば、資源の乏しい国は、資源を豊富に持つ国から資源を輸入することで、国内産業を維持することができます。また、技術力のある国から先進的な製品を輸入することで、国内の技術革新を促進することも可能です。

ただし、過度な輸入超過は、貿易赤字の拡大につながり、国内産業の衰退を招く可能性も秘めています。輸入品に頼りすぎると、国内産業の競争力が低下し、雇用が失われる可能性があります。そのため、輸入と輸出のバランスを適切に保ち、国内産業の保護と育成にも努めることが大切です。世界経済の相互依存関係を理解した上で、持続可能な経済成長を目指していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 輸入超過の定義 | 輸入が輸出を上回る状態。投資超過主体となる。 |

| 輸入超過のメリット |

|

| 輸入超過のデメリット | 過度な輸入超過は貿易赤字の拡大、国内産業の衰退につながる可能性がある。 |

| 持続可能な経済成長 | 輸入と輸出のバランス、国内産業の保護と育成 |

経済成長への影響

経済成長は、人々の暮らしを豊かにし、社会の発展に欠かせない要素です。経済成長を促す要因の一つとして、投資超過主体の活動が挙げられます。投資超過主体とは、収入よりも支出が多い経済主体のことを指し、企業、政府、海外からの輸入などが該当します。

企業は、将来の利益を見込んで積極的に設備投資や研究開発投資を行います。これらの投資は、新たな工場や機械の導入、新しい技術や製品の開発につながり、生産能力の向上に貢献します。生産能力の向上は、より多くの財やサービスの供給を可能にし、経済活動を活発化させます。また、新たな雇用も創出され、人々の所得増加にもつながります。

政府は、公共事業や社会保障制度への支出を通じて、国民生活の向上を図ります。道路や橋などのインフラ整備は、物流の効率化や地域経済の活性化に寄与します。教育や医療への投資は、人材育成や健康増進を促し、将来の経済成長の基盤を築きます。また、景気低迷時には、政府支出を増やすことで需要を喚起し、景気回復を図る効果も期待できます。

海外からの輸入は、国内で生産できない財やサービスを調達することを可能にし、消費者の選択肢を広げます。資源の少ない国にとっては、輸入を通じて必要な資源を確保することは不可欠です。また、国際分業を通じて、各国が得意とする分野に特化することで、世界全体の生産効率を高める効果もあります。

ただし、投資超過には負債増加のリスクも伴います。企業の過剰投資は、収益が上がらない場合、負債の返済が困難になり、経営悪化につながる可能性があります。政府の過剰な支出は、財政赤字を拡大させ、将来世代への負担を増大させる可能性があります。海外からの過剰な輸入は、国内産業の衰退を招く可能性もあります。

持続可能な経済成長を実現するためには、投資と消費のバランス、健全な財政運営、国内産業の育成など、様々な要素を考慮しながら、バランスの取れた経済政策を推進していくことが重要です。

| 投資超過主体 | 活動内容 | 経済成長への効果 | リスク |

|---|---|---|---|

| 企業 | 設備投資、研究開発投資 | 生産能力向上、雇用創出、所得増加 | 負債増加、経営悪化 |

| 政府 | 公共事業、社会保障、景気対策 | インフラ整備、人材育成、景気回復 | 財政赤字、将来世代への負担 |

| 海外からの輸入 | 財・サービスの調達、資源確保、国際分業 | 消費者の選択肢拡大、生産効率向上 | 国内産業の衰退 |

資金循環の役割

人々や企業、政府など経済活動を行う様々な主体間でお金が循環することで、経済は活性化します。このお金の流れを資金循環と呼び、経済の成長を支える重要な役割を担っています。

まず、お金を使う額よりも稼ぐ額が多い主体、つまり貯蓄超過主体が存在します。代表的な例として、家計が挙げられます。家計は収入の一部を将来のために貯蓄に回し、銀行預金などに預け入れます。一方、事業拡大のために設備投資を行う企業や、公共事業を行う政府などは、使うお金が稼ぐお金を上回る投資超過主体となります。これらの主体は、事業や計画を実行するためには不足する資金を外部から調達する必要があります。

この時、貯蓄超過主体と投資超過主体をつなぐのが金融市場です。銀行や証券会社などの金融機関は、金融市場において資金の仲介役を担います。貯蓄超過主体から集めたお金を、投資超過主体に貸し出すことで、資金を必要とする主体へと円滑に資金を供給します。

このように、金融市場を通じて資金が循環することで、経済全体が活性化します。企業は設備投資を行うことで生産能力を高め、より多くの財やサービスを生み出すことができます。政府は公共事業を通じてインフラ整備を行い、国民生活の向上を図ることができます。また、円滑な資金循環は雇用創出にも繋がり、人々の所得増加にも貢献します。

しかし、資金循環が滞ってしまうと、経済活動は停滞してしまいます。例えば、企業は資金不足により設備投資を控え、生産活動が縮小する可能性があります。そうなれば、雇用にも悪影響を及ぼし、経済全体の成長が阻害されることになります。

そのため、政府や中央銀行は、金融政策や財政政策を通じて資金循環の調整を行います。景気が低迷している際には、金融緩和政策によって金利を引き下げ、企業の資金調達を促します。また、政府は公共事業への支出を増やすことで、資金需要を創出し、経済活動を活性化させようとします。このように、適切な政策運営によって資金循環のバランスを保つことが、経済の安定的な発展には不可欠です。