投機的需要曲線:お金の隠れた需要

投資の初心者

先生、「投機的需要曲線」ってよくわからないのですが、簡単に説明してもらえますか?

投資アドバイザー

わかった。簡単に言うと、投機的需要曲線とは、利子率と、お金を債券ではなく現金で持っておこうとする需要との関係を表す曲線のことだよ。利子率が低いほど、現金で持っておく人が増えるから、右下がりの曲線になるんだ。

投資の初心者

なるほど。利子率が低いと、現金で持っておく人が増えるのはなぜですか?

投資アドバイザー

いい質問だね。利子率が低いということは、債券を買ってもあまり利益にならない。 将来、利子率が上がると債券の価格は下がるから、損をするかもしれない。だから、利子率が低いときは、損をするリスクを避けて、現金で持っておこうとする人が増えるんだよ。

投機的需要曲線とは。

お金の投機的な需要を表す曲線について説明します。これは、金利と投機的なお金の需要の関係を示すグラフです。グラフでは、縦軸に金利、横軸に投機的なお金の需要量をとります。

お金の需要:二つの顔

お金には、誰もがすぐに思い浮かべるであろう買い物などの取引に使うという役割と、一方で、将来への備えとして保有しておくという、二つの役割があります。

まず、モノやサービスを買うためにはお金が欠かせません。日々の生活で必要な食料や衣服、家賃や光熱費の支払い、そして趣味や娯楽を楽しむためにもお金が必要です。経済活動が活発になればなるほど、モノやサービスの売買が増え、それに伴ってお金もより多く必要になります。このお金の使い道は、経済の規模に比例して増減するため、取引需要と呼ばれます。経済が成長し、生産や消費活動が盛んになれば、取引需要も増加します。逆に、経済が停滞すると取引需要も減少します。

お金のもう一つの役割は、将来の投資機会を逃さないように、あるいは資産価値が下がる危険を避けるためにお金を保有しておくというものです。例えば、将来、株価や不動産価格が下落した時に備えて、いつでも投資できるよう現金を手元に置いておく、といった場合です。また、保有している資産の価値が下落するリスクを回避するために、安全な現金で保有しておくという行動もこれに該当します。これは投機的需要と呼ばれ、利子率と密接な関係があります。利子率が高い場合は、預金することでより多くの利子が得られるため、お金を保有しておくメリットが大きくなります。逆に利子率が低い場合は、お金を保有しておくメリットが小さいため、投資に回したり消費に回したりする人が増えます。

このようにお金の需要には二つの側面があり、経済の動きを理解する上で、この二つの需要を区別して考えることが重要です。特に投機的需要は、利子率の変化に敏感に反応するため、金融市場や経済全体の動向を分析する上で欠かせない要素となります。

| お金の役割 | 説明 | 別名 | 関連要素 |

|---|---|---|---|

| 取引に使う | モノやサービスの購入、日々の生活費、趣味や娯楽費など。 | 取引需要 | 経済の規模(生産・消費活動) |

| 将来への備えとして保有 | 将来の投資機会への備え、資産価値下落リスクの回避。 | 投機的需要 | 利子率 |

利子率:投機的需要の鍵

お金の運用を考える際に、利子率は非常に重要な要素です。なぜなら、利子率は、私たちがお金をどのように保有し、運用していくかを決める重要な判断材料となるからです。

まず、利子率が高い状態を考えてみましょう。預貯金にお金を預けたり、債券を購入したりすることで、高い利息を受け取ることができます。これは、お金を貸し出すことによって得られる収益が大きいことを意味します。そのため、多くの人は、少しでも多くの利益を得ようと、お金を運用に回し、手元にお金を置いておくことを控えるようになります。つまり、将来の投資機会を待つために現金を保有しておく、いわゆる投機的需要は減少するのです。

反対に、利子率が低い場合はどうでしょうか。預貯金や債券からの利息収入は少なく、お金を貸し出してもあまり収益を期待できません。この状況では、無理にお金を運用するよりも、手元で現金を保有しておこうと考える人が増えます。将来的に魅力的な投資機会が現れた時や、土地や株式などの資産価格が下がった時に備えて、現金を確保しておこうとするからです。また、利子率が低いということは、お金を借りる際のコストも低いことを意味します。そのため、将来お金が必要になった際に備えて、今は現金を手元に置いておこうという心理も働きます。結果として、利子率が低い局面では、投機的需要は増加するのです。

このように、投機的需要と利子率の間には、反比例の関係があります。利子率が高いと投機的需要は減少し、利子率が低いと投機的需要は増加するのです。この関係を理解することは、経済の動きを把握し、将来の投資判断を行う上で非常に重要です。

| 利子率 | 預貯金・債券利息 | お金を貸し出す収益 | 運用意欲 | 投機的需要 |

|---|---|---|---|---|

| 高い | 高い | 大きい | 高い | 減少 |

| 低い | 低い | 小さい | 低い | 増加 |

曲線の形:その意味するもの

お金をためて増やそうとする人々の気持ち、つまり投機的な動機によるお金の需要は、利子率と深い関わりを持っています。これを分かりやすくするために、グラフを使います。横軸には投機的なお金の需要量、縦軸には利子率をとります。すると、この需要を表す曲線は右下がりになります。

これはどういうことでしょうか。まず、利子率が高いときは、お金を貸し出すことで多くの利息を得られるため、投機的な目的でお金を持つよりも、貸し出した方が有利です。そのため、投機的なお金の需要は少なくなります。逆に、利子率が低いときは、お金を貸し出してもあまり儲かりません。将来、利子率が上がることを期待して、今は現金で持っておこうとする人が増え、投機的なお金の需要は大きくなります。これが、曲線が右下がりになる理由です。

この曲線の傾き具合は、様々な要因で変化します。例えば、人々が将来の利子率が大きく上がると予想すれば、今は現金で持っておこうとする人が増え、曲線の傾きは緩やかになります。逆に、将来の利子率がそれほど上がらないと予想すれば、傾きは急になります。また、人々がどれくらい危険を避けようとするかによっても、傾きは変わります。危険を避けたい人は、利子率が少し下がっただけでも、すぐに現金で持っておこうとします。そのため、曲線の傾きは緩やかになります。

このように、投機的なお金の需要を表す曲線の形は、市場で取引する人々の心持ちや、これからの経済に対する見通しを映し出していると言えるでしょう。つまり、この曲線は、経済の動きを理解するための重要な手がかりとなるのです。

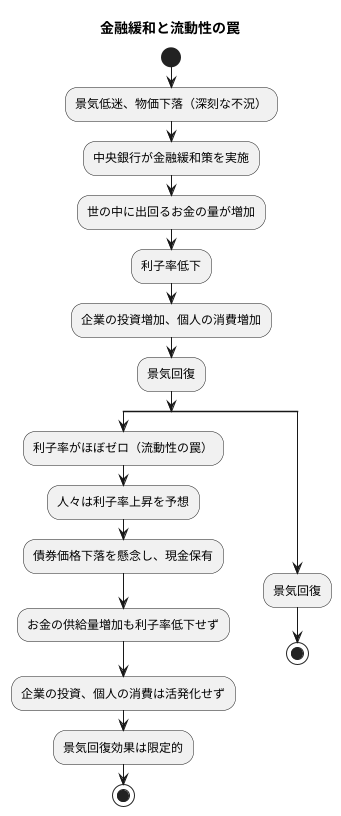

流動性の罠:曲線の平坦化

{景気が低迷し、物価も下がり続ける深刻な不況に陥ると、中央銀行は不況から脱却するために金融緩和策を行います。}金融緩和策とは、世の中に出回るお金の量を増やす政策のことです。通常、お金の供給量が増えると、お金を貸し借りする際の値段、つまり利子率は下がります。利子率が下がると、企業はお金を借りて投資をしやすくなり、個人は住宅ローンなどを組んで消費を増やしやすくなります。このように、金融緩和策によって利子率が下がることで、経済活動を活発化させ、景気を回復させる効果が期待されます。

しかし、利子率が極端に低い状態、ほぼゼロに近い状態になると、金融緩和策の効果が出にくくなることがあります。これを流動性の罠と言います。流動性の罠では、人々は利子率がこれ以上下がらない、むしろいずれ上昇すると予想します。利子率が上がると債券の価格は下がります。債券を持っていると、価格下落によって損失を被る可能性があるため、人々は債券を買わずに、現金の形でお金を保有し続けます。

中央銀行がお金の供給量を増やしても、人々がお金を使わずに保有し続けるため、利子率はほとんど低下しません。利子率が下がらないと、企業の投資や個人の消費は活発化せず、景気回復効果は限定的になります。これが流動性の罠です。流動性の罠は、人々が将来の利子率上昇を強く予想しているために起こると考えられています。

流動性の罠からの脱却は容易ではありません。中央銀行が金融緩和策を強化しても効果が出にくいため、政府による財政政策、つまり政府支出の拡大や減税などの政策と組み合わせる必要がある場合もあります。また、人々の将来に対する不安を取り除き、消費や投資意欲を高めるような政策も重要になります。流動性の罠は、経済政策運営において大きな課題となる可能性があります。

経済政策への影響

経済政策、特に金融政策は、国の経済活動を大きく左右する重要な役割を担っています。その効果を理解する上で、投機的需要曲線という考え方は非常に重要です。

経済が停滞し、物価が上がらない状況では、中央銀行はお金の供給量を増やすことで景気を刺激しようとします。具体的には、政策金利と呼ばれる金利を引き下げることで、市場全体の金利も引き下げるように働きかけます。金利が下がると、企業はお金を借りやすくなり、設備投資や事業拡大に積極的になります。また、家計も住宅ローンや自動車ローンなどの金利負担が減るため、消費意欲が高まります。

このように、中央銀行はお金の量を調節することで、民間の経済活動を活発化させ、景気を回復させようとします。金利の低下は、投機的需要曲線に沿ってお金の需要を増やす効果があります。

しかし、常にこの政策が効果を発揮するとは限りません。経済が非常に悪い状態、いわゆる流動性の罠に陥っている時には、金利を下げても企業や家計はお金を使おうとしません。将来への不安が大きく、お金を借りてまで投資や消費をするよりも、安全な形で現金を保有しておくことを選ぶからです。このような状況では、中央銀行がお金の供給量を増やしても、市場に溢れたお金は使われず、景気刺激効果は限定的になります。

つまり、中央銀行の政策がどれほど効果を発揮するかは、その時々の経済状況に大きく左右されるのです。投機的需要曲線を理解することは、経済状況を適切に判断し、より効果的な金融政策を立案・実行するために不可欠と言えるでしょう。

まとめ:お金の需要を理解する重要性

お金に対する需要は、私たちが日々経済活動を行う上で、なくてはならない要素です。この需要は大きく分けて二つの要素、つまり取引を行うためのお金の需要と、資産運用のためのお金の需要から成り立っています。 前者は、日々の買い物やサービスの利用といった取引のために必要なお金であり、経済活動の規模に比例して増減します。後者は、預金や債券といった金融資産への投資ではなく、現金として保有することで将来の投資機会や不測の事態に備えようとする需要です。これを、資産運用のためのお金の需要、あるいは投機的需要と呼びます。

特に、投機的需要は経済の動きに大きな影響を与えるため、注意深く観察する必要があります。この需要は、主に金利の動向によって左右されます。金利が高いとき、預金などにお金を預けておくことで多くの利子が得られるため、現金で保有するメリットは少なくなります。逆に金利が低いとき、現金で保有していても損失は少ないため、将来の金利上昇や投資機会に備えて現金を手元に置いておこうとする人が増えます。このように、投機的需要と金利は逆の方向に動く関係にあるのです。

この関係性を視覚的に表したものが、投機的需要曲線です。横軸に現金の需要量、縦軸に金利をとってグラフを描くと、右下がりの曲線になります。この曲線の傾き具合や位置は、市場参加者の心理状態や経済の先行きに対する見通しを反映しています。例えば、景気が悪くなると、将来の金利上昇を見込んで現金を保有しようとする人が増えるため、曲線は右側に移動します。

金融政策の効果を正しく理解し、経済の安定を実現するためには、お金の需要、特に投機的需要を理解することが不可欠です。中央銀行が政策金利を変更することで、市場のお金の量を調整し、経済活動を活性化させたり、物価の上昇を抑えたりすることができます。この政策の効果を予測するためには、お金の需要がどのように変化するかを的確に見極める必要があるのです。ですから、お金の需要、特に金利と密接に関連する投機的需要への理解を深めることは、経済の安定のために非常に重要なことと言えるでしょう。